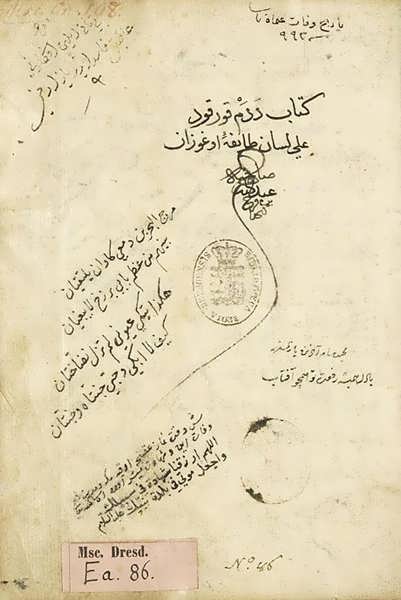

Рукопись «Китаб-и деде Коркуд» впервые обнаружил в 1815 году немецкий ученый Ф. Дитс в Дрезденской библиотеке и перевел один из боев на немецкий язык. Рукопись состоит из 12 не связанных между собой сюжетом боев с одними и теми же героями. В 1859 году другой немецкий ученый Теодор Полден снял копию всего эпоса с целью издать его на немецком языке. Однако возникшие трудности помешали ему осуществить свое намерение, и в 1892 году он передал эти материалы обучавшемуся в то время в Германии будущему советскому академику В.В. Бартольду. Хотя последнему удалось в 1922 году подготовить рукопись к печати, однако реализовать свою задачу он не успел. Только в 1950 году азербайджанскими учеными Г. Араслы и

М. Тахмасибу удалось подготовить и издать этот замечательный фольклорный памятник.

В 1952 году в библиотеке Ватикана Е. Росси обнаружил вторую рукопись «Китаб-и деде Коркуд», которая в том же году им была опубликована.

С тех пор интерес к эпосу «Китаб-и деде Коркуд» как памятнику тюркоязычного фольклора в ученом мире не ослабевает. Появилось множество исследований известных ученых, посвященных этой тематике. Признавая равную ценность эпоса для всех тюркоязычных народов, специалисты полемизируют лишь по вопросу территории зарождения и формирования эпоса. Большинство ученых (В.В. Бартольд, А.Ю. Якубовский, Г. Араслы, А. Демирчизаде, М. Еркин, Ф. Кепрюли и др.) сходятся в том, что эпос родился на Кавказе, однако никто из них не конкретизирует точно, в каком именно месте. В то же время отдельные факты свидетельствуют, что местом зарождения эпоса «Китаб-и деде Коркуд» является Дербент.

Во-первых, среди встречающихся в эпосе топонимов – Алынджа (крепость в Нахичевани), Гарадаг, озеро Геок-чай, Гянджя, Бярдя и др., есть и Дэрбэнд.

Во-вторых, и это исключительно важно, специалисты отмечают «…параллельность огузского и кыпчакского элементов» в языке эпоса. А такое смешение и параллелизм огузского и кыпчакского элементов могли выработаться лишь в таком регионе, где долгое время происходил процесс контактирования, смешения и сосуществования кыпчакской и огузской семьи тюркских языков. Таким районом на Кавказе являлся только Дербент, где веками происходил контакт потока тюрок-кыпчаков с севера и тюрок-огузов с юга.

Об этом же свидетельствуют и сообщения Адама Олеария, посетившего Дербент в 1637 году. В частности, он передает следующую услышанную здесь легенду: «…Жил будто бы в давние времена…царь по имени Казан (один из героев эпоса), по происхождению из нации окус (огуз)…Имам Курхуд (Коркуд) направился к царю Казану, играл перед ним на лютне и пел песни, в которых убеждал царя к войне с врагами». Интересно, что эта легенда практически пересказывает содержание одного из боев эпоса, обнаруженного Ф. Дитсом почти через 200 лет и впервые опубликованного Г. Араслы и

М. Тахмасибом более чем через 300 лет после сообщения Адама Олеария.

Адам Олеарий описывает и гробницу деде Коркуда, находящуюся в «…четверти мили за городом» (1 сухопутная миля = 1,6 км). «…Его гробница, – пишет Олеарий, – представляет большую пещеру, высеченную в скалистой горе. Гроб его был сколочен из 4-х досок; далеко позади, в отверстии, подымающемся на 2 локтя (1 локоть = приблизительно 40 см) от земли, он представлял весьма бедное зрелище и был виден для каждого… В качестве хранительницы гроба сидела старуха… Когда происходило паломничество для принесения жертвы, почва была выложена циновками, а перед отверстием, где находился гроб, повесили кусок золотой парчи. Из города и издалека пришли многие женщины и девушки, прошли босиком в пещеру, целовали гроб и садились на землю, чтобы помолиться о том, чего каждая из них желает. После молитвы они жертвовали кое-что старухе, которая также считается святой и днем и ночью у гроба поддерживает горящую лампаду».

Судя по сообщениям Олеария, описанная «гробница Курхуда» должна была находиться в почти отвесном склоне скалистой горы, возвышающейся над источником Аваин. Сегодня на этом месте виден оползень. Вероятно, это след сильного землетрясения. Оползень завалил вход в пещеру. Со временем в народе забылась некогда почитаемая как святое место могила «имама Коркуда». По этому поводу в своем труде «Дербент» академик В.В. Бартольд в начале XX в. писал: «…Сейчас никто в Дербенте не может ничего рассказать ни о хане Казане, ни о патриархе и певце Коркуде, ни о племени огузов».

Купить PDF-версию

Купить PDF-версию

Свыше 6 600 обращений граждан зарегистрировал ЦУР в июне

Свыше 6 600 обращений граждан зарегистрировал ЦУР в июне

15

15