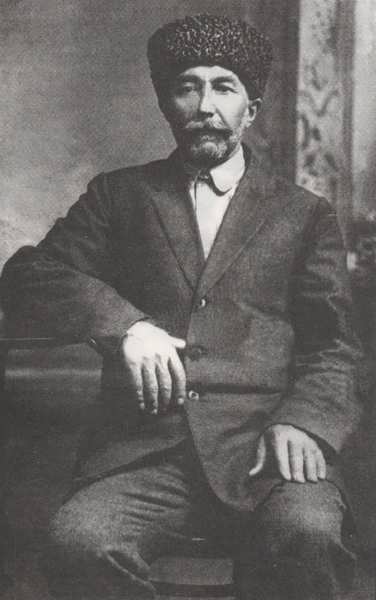

В этом году исполняется 140 лет со дня рождения Мухаммада-Кади Дибирова – одного из ярких представителей общественной и политической элиты Дагестана первой четверти ХХ века.

Уважаемый в обществе, один из образованнейших людей своего времени, он остался в истории как неутомимый просветитель, новатор обучения, публицист, автор нескольких литературных трудов.

М.-К. Дибиров родился в селении Гочоб, жил и творил в переломный в истории Дагестана период, представлявший собой пестрый политический калейдоскоп. Центром общественно-политических страстей, своеобразной сценой, где происходили бурные события, являлась Темир-Хан-Шура, где проживал Дибиров.

Мы видим его в роли кадия и сторонника джадидизма, члена исполкома и участника горского съезда, делегата в Баку и Турцию. Но настоящим призванием Дибирова была педагогическая, просветительская и научная деятельность. Автор учебников, исторических сочинений, составитель хрестоматий, учебных пособий и религиозных трактатов, знаток нескольких языков, человек высокой культуры, он был всегда востребован.

Дибиров активно публиковался в дагестанских газетах и журналах 1917-1928 гг., был редактором тюркского журнала «Шура Дагыстан». Статьи Мухаммада-Кади Дибирова, опубликованные в газете «Джаридат Дагестан» (1913-1918), сыграли весомую роль в перестройке религиозного сознания дагестанского общества, подготавливая умы к усвоению идей прогресса и социальной справедливости.

Будучи членом Дагестанского исполкома, Дибиров занимал должность заместителя директора учительской семинарии, торжественно открытой в ноябре 1917 г.

Одним из значимых эпизодов политической жизни Дибирова явилась его поездка в Турцию. 28 февраля 1918 г. правительство Союза горцев делегировало на Южный Кавказ делегацию, в задачу которой входило «принять решительные меры к политическому воссоединению территории и народов Северного Кавказа и Дагестана с Закавказьем». Знаменательная встреча кавказской делегации прошла с турецким султаном Мехмедом V Решадом.

До занятия Дагестана Добровольческой армией Дибиров являлся временным членом Союзного Совета (как член Дагестанского областного съезда), заведовал редакцией газеты «Дагестан» и преподавал в учительской семинарии. С приходом деникинцев семинария была закрыта, и он оставил службу в редакции, занимаясь в основном домашними делами.

В дальнейшем Дибиров работал при народном комиссаре просвещения Дагестана А. Тахо-Годи, затем – секретарем ежемесячной газеты «Красный Дагестан», издававшейся с мая 1920 года отделом внутреннего управления при Дагестанском областном ревкоме на 13 страницах с приложением на дагестанских языках.

В сентябре 1920 года Дибиров был направлен в Дагестанский центр печати редактором газет «Советский Дагестан» на тюркском языке и «Красные горы» на аварском языке, где проработал до 1922 года.

В 1922 г. Дибиров был назначен редактором всех изданий Даггосиздата. Основанное в январе 1921 года, издательство к этому году выпустило 91 наименование печатных изданий: газеты, журналы, книги, брошюры, учебники для школ.

За время своей научной деятельности Дибиров подготовил 12 учебников и научных изданий, в том числе Кумыкский букварь (1913), «Науку о нравственности» – трактат по этике (1915), «Хрестоматию для 2-го года обучения» (на аварском языке), «Букварь для взрослых» (1924), «Учебное пособие для учителей по педагогике и педологии» (1924) и др.

Неоценимой заслугой Мухаммада-Кади Дибирова является то, что, будучи участником многих общественно-политических событий, он собирал, записывал и систематизировал ценный материал, касающийся событий в Дагестане с 1917 года по день установления Советской власти. Весь собранный материал был хронологически упорядочен и подготовлен к изданию.

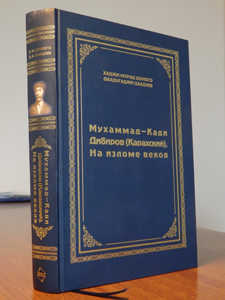

В 1924 году по просьбе руководителя Наркомпроса А. Тахо-Годи правительство купило эту рукопись у Дибирова при условии, что при ее издании будет упомянуто имя автора. Однако книга так и не была напечатана. В 1927 году Тахо-Годи обратился к Дибирову с просьбой использовать часть материала рукописи для подготавливаемой им тогда книги, которая сегодня известна как «Революция и контрреволюция в Дагестане». Дибиров напомнил Тахо-Годи о его обещании упомянуть имя автора при покупке материала, но этого не произошло. Впоследствии Тахо-Годи стал жертвой сталинских репрессий, а его книга была отнесена к контрреволюционной литературе. Только в 1997 году благодаря стараниям Дахдугаджи Дахдуева и профессора Адиль-Гирея Гаджиева книга Дибирова вышла в свет.

Одним из заметных событий в политической жизни Дагестана 1929 года стало дело по обвинению членов религиозной организации «Дини-комитет». Организация, созданная с разрешения власти (которая впоследствии контролировала деятельность «религиозного комитета», просуществовавшего несколько лет), была ликвидирована, а ее члены получили различные меры наказания, вплоть до расстрела.

Дагестанским отделом ОГПУ были арестованы 75 человек — членов, как говорилось в документе, «духовно-кулацкой контрреволюционной организации». Мухамад-Кади Дибиров как один из самых авторитетных членов организации был приговорен к высшей мере наказания – расстрелу. Его участь разделили еще 20 человек.

В 1997 году внучатый племянник М.-К. Дибирова Дахдугаджи Дахдуев обратился в УФСБ РФ по РД с просьбой о выдаче справки о реабилитации Дибирова, которую и получил. В ней говорилось, что «постановлением Президиума Верховного суда ДАССР от 10.11.1988 года Постановление Коллегии ОГПУ ДАССР от 14.12.1929 года в отношении Дибирова Мухаммада-Кади отменить и дело в отношении него прекратить за отсутствием в их действиях состава преступления. Дибиров М.-К. реабилитирован».

Жизненный путь Дибирова был непростым и интересным, а финал – трагическим. Он не был революционером, разве что в просветительской деятельности, не участвовал в боевых действиях, никогда не высказывал человеконенавистнические и радикальные идеи, он никогда не разрушал, но строил. Образование, просвещение и культура – вот основное поле его активной деятельности.

Много суровых испытаний, жертв и лишений выпало в XX веке на долю Дагестана. Но и на этом фоне страшными страницами нашей истории стали политические репрессии. Система боролась с совершенно безвинными людьми, выдумывая себе врага, а потом безжалостно их уничтожала. И сейчас у наших народов одной из важных задач является разобраться в причинах и осознать масштабы постигшей нас катастрофы – гуманитарного бедствия, сотворенного собственными руками. Хочется надеяться, что возрастающий интерес общественности к своему прошлому объясняется не только простым стремлением познать истину, но и желанием извлечь уроки из прошлого.

Историю не исправить, единственное, что остается, – это восстановить справедливость и законность, чтобы ни одно событие, ни одна дата, ни одна судьба не были забыты.

Купить PDF-версию

Купить PDF-версию

Электроснабжение микрорайона «Пальмира» в Махачкале будет восстановлено до конца дня

Электроснабжение микрорайона «Пальмира» в Махачкале будет восстановлено до конца дня

116

116