«Завтра я еду в действующий отряд на левый фланг, в Чечню, брать пророка Шамиля, которого, надеюсь, не возьму, а если возьму, то постараюсь прислать тебе по пересылке», — так он писал своему другу Лопухину. Но лишь через 20 лет его товарищ по юнкерской школе, поседевший на Кавказской войне, генерал Александр Барятинский добился желаемого в высокогорном и неприступном Гунибе. А у поэта была другая цель, хотя воином он тоже был храбрым и удалым. Один, ловко владея оружием (мог сражаться двумя шашками), противостоял нескольким противникам. Безудержной его отваге удивлялись и не раз представляли к наградам. Но ни чинов, ни наград поэт не удостоился.

Да и к чему? Генерал Лермонтов — звучит как-то нелепо. В его роду были военные. И его дед по матери — Михаил Васильевич Арсеньев, в память о котором Лермонтов получил своё имя, был капитаном гвардии, и отец тоже был офицером. А родная сестра бабушки поэта — Екатерина Алексеевна Хастатова (урождённая Столыпина) владела на Тереке одним из первых шёлковых заводов. Она отличалась храбростью и редким хладнокровием. В то тревожное время часто случались набеги абреков на терские станицы. Услыхав набат тревоги среди ночи, Екатерина Алексеевна спрашивала: «Не пожар ли?» и, если ей отвечали, что случился набег туземцев, то поворачивалась на другой бок и вновь засыпала.

Добрым дядюшкой для юного Лермонтова был Аким Акимыч, наследник Шелкозаводского поместья. Отчаянный храбрец, именно он однажды бросился на засевшего в доме убийцу, и этот случай поэтом описан в одной из частей романа «Герой нашего времени» — «Фаталист». В имении Хастатовых жила кумычка по имени Бэлла, к которой дядя был неравнодушен.

Многие мотивы творчества и поэтические образы у Лермонтова навеяны кавказскими впечатлениями. Недаром великий критик Виссарион Белинский назвал Кавказ колыбелью русской поэзии. И более всего это относится к творчеству и самой личности Лермонтова. «Как сладкую песню Отчизны моей люблю я Кавказ!». На Кавказе он побывал ещё в раннем детстве, в 1818 году, увидел вершины гор, славный Терек, раскинувшуюся степь — и всё это у него связалось, сроднилось с воспоминаниями о матери, затем с первой любовью, что испытал ещё в юности.

Лучше Лермонтова никто из поэтов не изобразил Терек, гребенские станицы, тогда они относились к Кизлярскому округу, которые он изъездил вдоль и поперёк. Да и в Кизляре поэт бывал, судя по всему, не раз. В 1837 году в письме к Раевскому он написал: «С тех пор, как выехал из России, поверишь ли, я находился до сих пор в беспрерывном странствовании, то на перекладной, то верхом; изъездил Линию всю вдоль, от Кизляра до Тамани…». Тамани посвящена целая часть его главного романа. А вот Кизляр лишь упоминается в повести «Бэла». Печорин, пытаясь склонить сердце горянки к взаимности, посылает людей за подарками на большой Кизлярский базар.

Удивительный этот роман «Герой нашего времени» — ведь там все кавказские темы, кавказские образы, за исключением Печорина. И как же ярко и живо впервые в русской литературе представлены конкретные образы горцев, обрисованы их характерные черты — неподкупная, чистая и нежная, а всё-таки княжеская дочь — красавица Бэла, храбрейший джигит, побывавший во всех переделках и прошедший через сто смертей Казбич, бесшабашный, с молоком матери впитавший воинскую удаль, юнец Азамат, русский офицер, ставший истинным кавказцем, Максим Максимыч. Так изобразить мог только писатель, для которого это родная земля, и то — только великий мастер и художник.

Удивительный этот роман «Герой нашего времени» — ведь там все кавказские темы, кавказские образы, за исключением Печорина. И как же ярко и живо впервые в русской литературе представлены конкретные образы горцев, обрисованы их характерные черты — неподкупная, чистая и нежная, а всё-таки княжеская дочь — красавица Бэла, храбрейший джигит, побывавший во всех переделках и прошедший через сто смертей Казбич, бесшабашный, с молоком матери впитавший воинскую удаль, юнец Азамат, русский офицер, ставший истинным кавказцем, Максим Максимыч. Так изобразить мог только писатель, для которого это родная земля, и то — только великий мастер и художник.

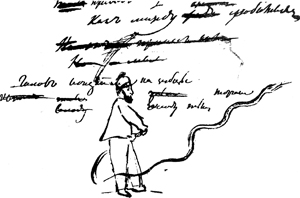

Мы знали, что Лермонтов был замечательным живописцем. Между прочим, и Пушкин, и Толстой, и другие великие писатели и поэты на полях черновиков оставляли зарисовки и всевозможные профили. Но творчество Лермонтова имеет особое значение. У Лермонтова это в основном горные пейзажи, виды тех мест, где он бывал. Есть и батальные сцены. Одну из них — эпизод из сражения при Валерике — поэт выполнил акварелью совместно с известным в то время в России художником Григорием Гагариным.

Кто бы знал об этом сражении, если даже нынешние потомки воинов Шамиля не всегда знают, когда и как проходили битвы при Гимрах и Ахульго! Но благодаря Лермонтову мы знаем про Валерик (на снимке), где было жаркое дело. Так кратко, без лишних слов и кричащего пафоса, но сильно, «со стальною прозаичностью выражения» описано это кровопролитие.

…И с грустью тайной

и сердечной

Я думал: жалкий человек.

Чего он хочет!.. Небо ясно,

Под небом места много всем.

Но беспрестанно и напрасно

Один враждует он — зачем?..

Михаила Лермонтова тяготила бессмысленная и братоубийственная война русских с горцами. Как отмечают литературные критики, при всём своём разочаровании людьми и презрении к жизни в её суете и мелких страстях в глубине души поэта жила вера в людей, в их человеческий разум, вера в жизнь, наполненную смыслом великих дел и значением какого-то счастья и бессмертной поэзии. Он написал в стихотворении «Памяти А.И.Одоевского»: «В толпе людской и средь пустынь безлюдных в нём тихий пламень чувства не угас…». Это же относится и к самому Лермонтову.

В казачьих станицах Кизлярского округа Лермонтов услышал старинные песни и былины, которые потом нашли отражение в его «Песне о купце Калашникове…» и других стихотворениях, поэмах. А сколько легенд и разных историй сложено казаками о Тереке-горыныче! А Лермонтов воспел реку так, что никакая другая с ней не сравнится. Есть у него стихотворение «Дары Терека» — оно по сюжету перекликается с кизлярскими легендами о девушках.

В станице Червлённой, славной красотой своих казачек, одна из них, Дунька Догадиха, при Лермонтове пела колыбельную своему младенцу. Друг поэта художник Григорий Гагарин не скрывал изумления: «Мне в первый раз в жизни пришлось увидеть такую женщину… Я не предполагал, что могу встретить между простыми казачками типы такой изящной красоты». Это отзыв князя, повидавшего немало светских красавиц! Ну а она как истинная казачка отличалась ещё выразительным голосом и задушевным пением, которое произвело на Лермонтова неизгладимое впечатление. И он создал свою «Казачью колыбельную», где и образ матери-казачки, и особенности, и оттенки быта терцев, кизлярцев того времени.

Воспитанный в светской обстановке, поэт тянулся к народным истокам. В 15 лет он осознал: «Как жалко, что я не слыхал сказок народных: в них, вероятно, больше поэзии, чем во всей французской словесности». Думаю, что именно на Кавказе, в казачьих станицах, среди простого люда он обрёл свою поэтическую народную основу. Его любили простые солдаты, казаки, горцы. Однажды он у всех на виду спас девочку, уносимую горным потоком, передал её родным и с тех пор стал кунаком горцев.

В его короткой, но богатой событиями жизни было столько всякого, что хватило бы на 10 таких романов, как «Герой нашего времени». «Славный малый — честная прямая душа — не сносить ему головы», — так отозвался о Лермонтове один из его друзей Руфин Дорохов. Да только погиб поэт не в сражении, не от горской сабли, и не в Дагестане, а среди «своих», от предательской пули бывшего товарища. Опасней оказались не горцы, а окружение поэта, общество, в котором ему приходилось жить.

Лев Серебряков, член Союза журналистов РФ

Купить PDF-версию

Купить PDF-версию

Электроснабжение микрорайона «Пальмира» в Махачкале будет восстановлено до конца дня

Электроснабжение микрорайона «Пальмира» в Махачкале будет восстановлено до конца дня

11

11