Сегодня его произведения занимают достойное место в дагестанской литературе. Особенно такие пьесы как «Сапожник», «Сундук бедствий» и «Встреча в бою», а также нравоучительные басни «Слон и муравей», «Лев и заяц». Примечательно, что обе басни были экранизированы в 1940-х годах на студии «Союзмультфильм».

***

Гамзат Цадаса родился 9 августа 1877 года в селении Цада Дагестанской области в семье крестьянина. Когда ему исполнилось восемь лет, умер отец. Через некоторое время умерла и мать. Воспитанием мальчика занялся дядя.

Самое интересное, что он никогда не думал становиться писателем, но с детства жадно тянулся к знаниям. Его мечтой было стать преподавателем начальных классов. Дядя определил Гамзата учиться в медресе при мечети в селении Гиничутль.

Когда ему было 14 лет, он стал свидетелем комичной сцены.

Мужчина средних лет по имени Ахверди бежал по улице, буквально задыхаясь, а за ним мчалась, высунув язык, собака. Оказалось, что Ахверди украл курицу у Алибека, хозяина собаки. Вот она и погналась за ним.

В результате увиденного Гамзат написал свое первое стихотворение под названием «Собака Алибека».

Сам Ахверди потом, хитро улыбаясь, жаловался:

– Моё имя с аварского означает «Аллах дал», поэтому я не ворую кур, а просто беру. Понимаешь? А ты в своем стихотворении хвалишь меня или ругаешь?

– Немного критикую, – строго заметил подросток.

– А что значит критиковать?

– Это означает, что все-таки нехорошо брать чужие вещи.

Ахверди топнул ногой:

– И ты меня считаешь плохим? А куда же мне деваться, бедному человеку? Ведь у меня нет денег…

– И тем не менее не надо воровать кур, – ответил Гамзат.

Ахверди немного задумался, потом махнул рукой:

– Обещаю, что не буду. Найду какую-нибудь работу.

Однако ему долго не доверяли. Если Ахверди приходил на чью-то свадьбу, люди говорили друг другу:

– Не спускайте с него глаз. Берегите кур…

Ахверди возмущенно отвечал:

– Я уже давно не беру чужих кур. Перестаньте плохо относиться ко мне.

В ответ люди лишь смеялись.

***

Юноша со временем очень увлекся поэзией. По воспоминаниям самого Цадасы, если в течение дня он не писал хотя бы четырех строк, то это его очень мучило. Кроме того, он занимался самообразованием, много изучал поэзию народов Востока. Читал таких мастеров слова, как Хайям, Саади, Навои, Физули, разбирал произведения дагестанских авторов. В его библиотечке всегда были книжки Омарлы Батырая, Етима Эмина, Ирчи Казака, Анхил Марин.

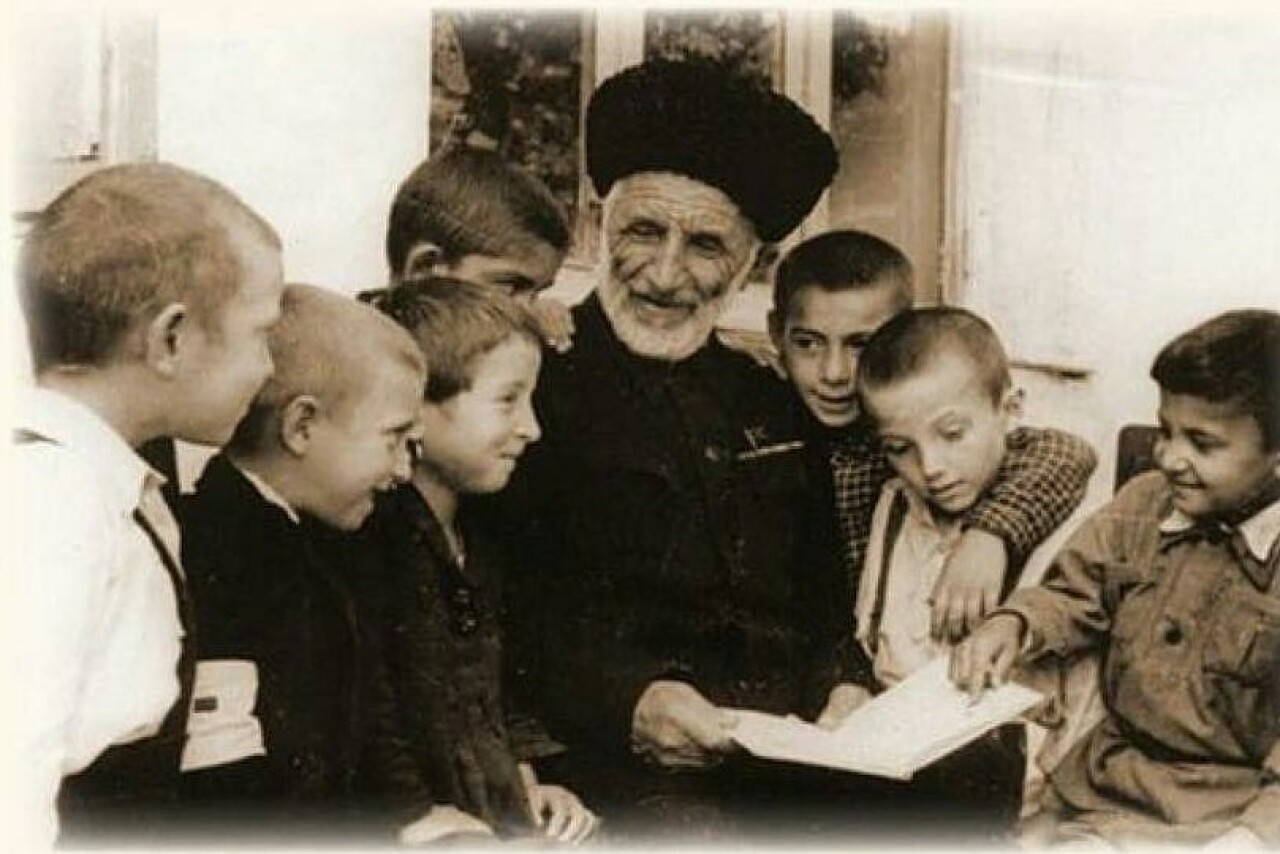

Гамзат Цадаса с Эффенди Капиевым

А еще он был в большом восхищении от зарубежных и русских классиков – Гюго, Дюма, Чарльз Диккенс, Гоголь, Лев Толстой, Чехов и других. Некоторые произведения переводил на аварский язык.

***

После Октябрьской революции поэт стал активно сотрудничать с разными газетами. Его стихи и басни публиковались в изданиях «Красные горы», «Горец», «Красный Дагестан». Люди читали эти газеты и передавали из рук в руки. Автор выступал как певец новой жизни. Вот некоторые его стихи тех лет: «Октябрь», «Слово старухи в день 8 марта», «К мести», «Горные вершины».

В 1934 году в Дагестанском книжном издательстве вышел из печати первый сборник стихов Гамзата Цадасы «Метла адатов». Сборник имел большой успех, поэтому автору было присвоено, наряду с Сулейманом Стальским и Абдуллой Магомедовым, звание «Народный поэт Дагестана».

***

Первым стихи аварского поэта на русский язык стал переводить молодой лакский писатель Эффенди Капиев. Благодаря этим переводам о поэзии Цадасы узнали не только в Дагестане, но и за его пределами. Впрочем, Капиев много переводил и Сулеймана Стальского, Абуталиба Гафурова, Омарла Батырая…

Гамзат как-то сказал ему:

– Мы вместе работаем над моими стихами. Большое тебе за это спасибо. Без тебя меня не знали бы в Москве.

Капиев чуть заметно улыбнулся:

– Это моя работа – прославлять дагестанскую поэзию. Иначе для чего мы живем? Может, когда-нибудь потомки вспомнят и обо мне.

– Обязательно будут вспоминать. Ты ведь являешься первопроходцем в переводческой деятельности.

***

Во время Великой Отечественной войны стихи и сказки Цадасы публиковались в «Дагестанской правде», а также в центральных изданиях: «Известия», «Сталинский сокол», «Красный воин». Сам он рыл окопы на подступах к Махачкале. Однажды на вопрос комиссара: «Не трудно ли вам?», поэт ответил:

– О трудностях сегодня стыдно думать…

– Почему?

– Потому что в эти дни всем трудно. Покажите человека, которому было бы легко?

И комиссар с ним согласился.

Примерно в это же время (1941 год) в газете «Красный воин» было опубликовано одно из самых известных стихотворений поэта о войне «Жизнь и родина».

– Отец мой, в лихую годину войны,

Сражаясь за счастье родимой страны,

Ты жизнь за него положил бы в бою?

Честь воина ты сохранил бы свою?

– Мой сын, я – старик и в могилу гляжу.

За родину жизни я не пощажу.

Забота моя о своей ли судьбе?

Ты – молод. Все мысли мои о тебе.

– Отец мой, беречь я себя не могу:

Отчизны вовек не отдам я врагу.

Без родины – жизни цена какова?

Без чести – что стоит моя голова?

Как известно, на фронте погибли двое его сыновей: Ахильчи и Магомед. По воспоминаниям Расула Гамзатова, отец до последних своих дней вспоминал о них.

***

После войны были изданы книги «Горные вершины», «Уроки жизни», «Мудрость», «Жизнь и родина» и другие. В 1947 году к своему 70-летию поэт был награжден орденом Ленина, а вскоре получил Сталинскую премию II степени за сборник стихов «Сказание о чабане».

Скончался Гамзат Цадаса летом 1951 года. Поэт похоронен в Махачкале.

По материалам из открытых источников

Купить PDF-версию

Купить PDF-версию

Махачкалинские школьники встретились с офицером Росгвардии

Махачкалинские школьники встретились с офицером Росгвардии

57

57