Творческий диапазон впечатляет разнообразием и смелостью экспериментов. Он активно работает в самых авангардных направлениях современного искусства, таких как васт-арт, джанк-арт, стимпанк, стрит-арт, трэш-арт и других инновационных формах. Его произведения отличают дерзкий визуальный язык, готовность к поиску новых материалов и способность превращать обыденные объекты в предметы глубокого художественного осмысления, разрушая границы традиционного восприятия. Искусно используя сатиру и юмор, мастер дает зрителю пищу для размышлений.

Искусствовед Наталья Мусаева подчеркивает уникальность подхода художника:

«Объемные трехмерные скульптуры Закарьи Закарьяева смотрятся весьма реалистично. Более того, они наделяются смыслами, очень актуальными в современном мире искусственного интеллекта, высокотехнологичного производства и борьбы за экологию, всё более страдающую от нашествия цивилизации. При этом Закарьяев в своих работах поднимает не только проблему засорения отходами окружающей среды, как большинство акционистов трэш-арта, а экологию человеческой духовности, что кажется вопросом гораздо более серьезным».

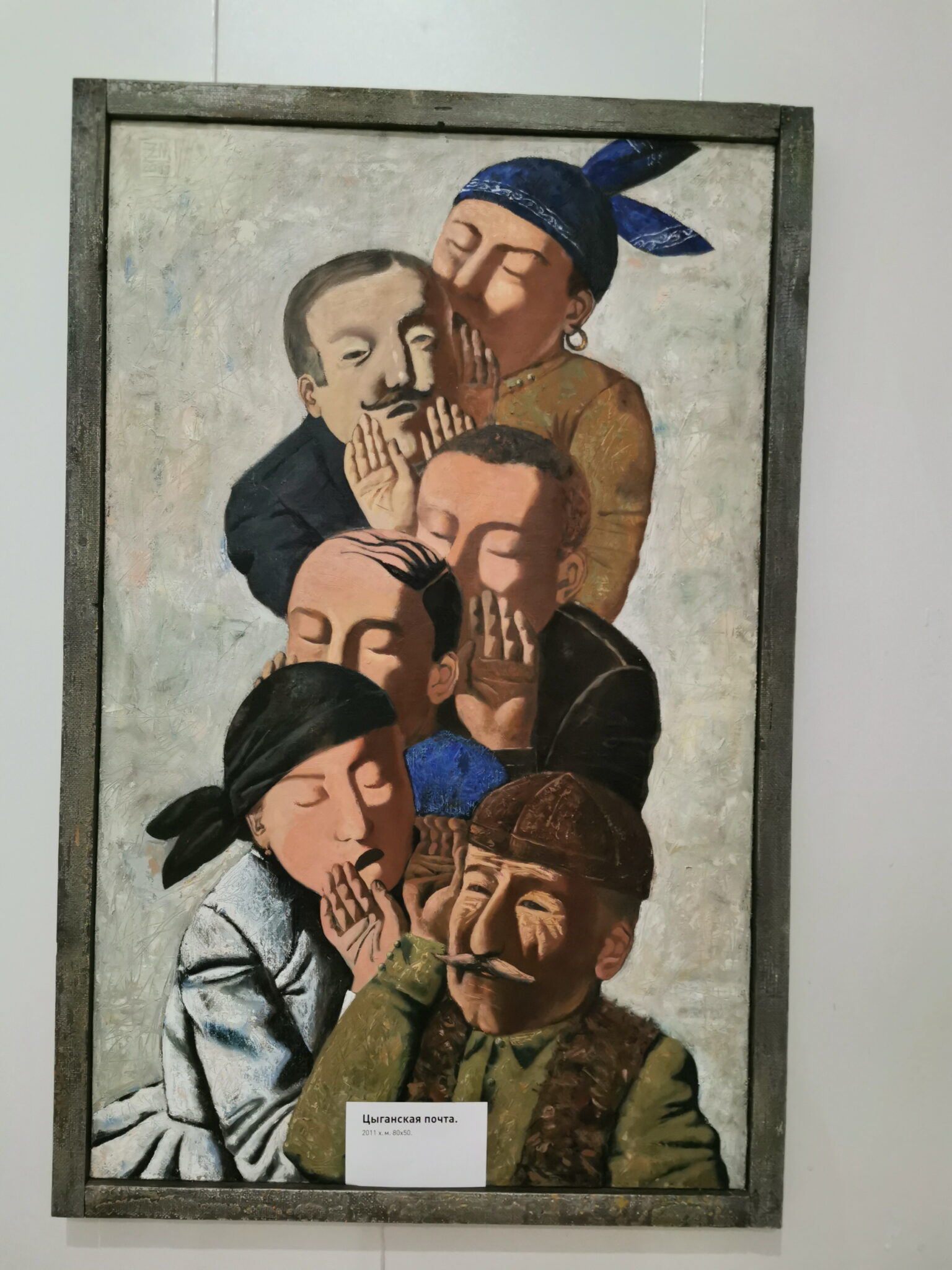

«Цыганская почта»

«Суета» объединила работы из разных крупных выставочных проектов автора, каждый из которых в свое время был тепло принят публикой: «Птичий рынок», «Базарный день», «Блошиный рынок», проект «Антропология денег», «Треш-ток» и другие. Как отмечает сам мастер, в общей сложности девять его проектов на этой ретроспективе соединились в одно целое. Несмотря на предстартовые опасения, диссонанса не возникло: всё гармонично сочетается между собой, позволяя посетителю проследить, как из года в год трансформировались творческий метод, техника и образный ряд Закарьяева.

– Закарья, с какими мыслями и чувствами вы подошли к этому проекту?

– Знаете, было странное и волнующее ощущение. Никогда не думал, что все мои такие разные проекты – по стилю, характеру, концепции – смогут сойтись в одном пространстве. Всегда в голове крутилась мысль: «А возможно ли, чтобы самая первая моя работа и самая последняя оказались рядом?» Казалось невероятным. Но, как видите, удалось найти гармонию. Здесь представлены работы почти всех моих творческих лет, это само по себе счастье для меня. Собрать все было невероятно сложно: многие в фондах музеев, в частных коллекциях, пришлось буквально выпрашивать их на время. Процесс занял массу сил и времени. Но я рад, что наиболее значимые работы сегодня тут.

– Название выставки очень цепляет, привлекает внимание. Почему «Суета», как возникла идея именно так назвать экспозицию?

– Этой зимой принимал участие в работе лаборатории «Идентичность места: ресурсы и ценности», организованной музеем Махачкалы. Три дня художники, дизайнеры, музейщики, писатели, архитекторы, представители туриндустрии, проектировщики выявляли и актуализировали культурно-символический ресурс Махачкалы.

Когда начали размышлять, а какие слова приходят на ум, когда мы говорим о столице, очень часто возникало слово «суета». Помню, мы даже как-то шутили, что в итоге суета – почти что синоним города. А у меня это сразу засело в мозгу, и я тогда еще подумал про себя: «Это слово должно стать началом какой-то работы или проекта». Да, конечно, оно довольно-таки кичливое, популярное в нашей молодежной среде, но при этом идеально отражает суть. Весь наш суетный характер здесь. Хотя работы могут казаться статичными, но внутри каждой закована динамика, энергия. Если обозреть всю выставку, проступает цельный образ дагестанца.

«Мистер Тролль»

– А вы сами ощущаете в себе весь этот суетный характер своего народа?

– Я до мозга костей дагестанец. Да, много езжу, погружаюсь в другие культуры, но фундамент – дагестанский. Это передано с генами, это несущая конструкция всего моего творческого бытия. Я здесь родился, живу, подпитываюсь из окружающего меня общества. Я – продукт своего народа. Можно уехать из Дагестана, но Дагестан из тебя не уйдет никогда. Это про меня. Мои работы – отзеркаливание того, что вокруг меня, рефлексия на окружающие меня темы. На жизнь, что кипит, на людей, с которыми я живу и сталкиваюсь. Абстрагироваться от этого невозможно.

– В ваших работах часто чувствуется ирония, сатира, а где-то и грусть…

– Люблю, чтобы было и смешно, и грустно. Грусть однозначно присутствует во многих работах, отражающих пустые стремления, коими наполнена жизнь земляков. В погоне за богатством, статусом, сиюминутными благами мы порой просто забываем жить. Сама жизнь утекает в суете. И осознание этого часто приходит слишком поздно. «Суета» в том числе и про увлеченность внешним, материальным, а не духовным.

– В последние годы вы активно работаете с необычными материалами – старыми клавиатурами, деревом и металлом. Можно даже без преувеличения вас назвать амбассадором треш-арта и других направлений современного искусства в нашей республике. Что вас в этом привлекает?

– Художники во всем мире взяли курс на свободу и право на творческое «хулиганство», научились давать вещам вторую жизнь. Когда я увидел, как смело люди экспериментируют с разными, порой бросовыми материалами, тоже начал пробовать. С 2010 года втянулся, нашел в этом некий новый прорыв для себя, что даже живопись немного отошла на второй план. Почему так зацепило? Во-первых, это новые открытия, эксперименты, а я люблю быть в постоянном поиске, пробовать разные материалы, а во-вторых, что немаловажно, преобразуя то, что кажется на первый взгляд ненужным и должно быть на мусорке, я доношу мысль о том, что не стоит всё бездумно выбрасывать, засоряя мир. Мне комфортно в этом направлении творить, искать, пробовать, поэтому пока душа просит, буду работать. Закончится один материал, начну осваивать другой.

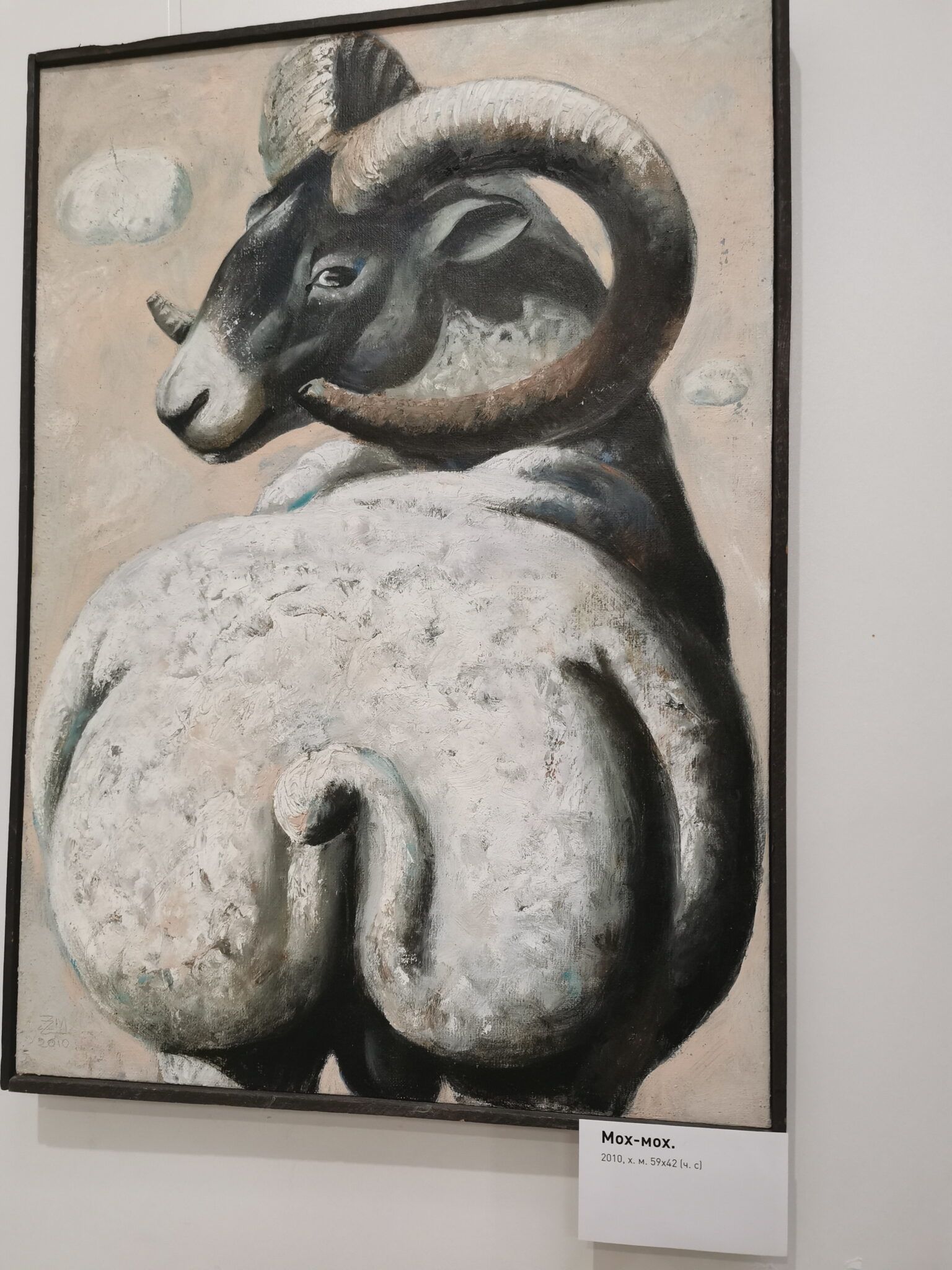

«Мох-мох»

– А есть уже фавориты среди материалов?

– Безусловно, приятнее всего работать с деревом. А сочетание дерева и листового металла – это особая симфония! Они созданы друг для друга, очень хорошо «дружат». В итоге получаются благородные, теплые работы. А вот клавиатуры… (улыбается). До 2017 года я их всерьез не воспринимал. Потом попробовал – сделал «Кнопочного героя». Понял, что материал упрямый, однако дает интересные результаты. Так родилась целая серия, выросшая в отдельную выставку «Треш-ток».

– «Кнопочный герой», «Анаконда», «Мама – тигр, папа – лев», «Левашинский капустерьер», «Шлифовальщик»… Названия многих ваших работ – как будто иллюстрации к расхожим фразам, явлениям дагестанской жизни…

– Так и есть. Наши фразы, приколы, характеры наших людей – это тоже импульс к творчеству! Звонкое слово, фраза – и ты уже обуреваем желанием воплотить это в образ. И я радуюсь тому, что мои работы откликаются в людях.

– Для вас так важно зацепить внимание?

– Конечно! Я подпитываюсь этим. Совсем независимым от чужого мнения быть нельзя. Особенно художнику. Каждому нужно признание, обратная связь. Мы все взаимодополняем друг друга. Абсолютной свободы нет, это надо понимать и принимать.

– Выставка собрала очень много людей. Что, на ваш взгляд, нравится зрителям в этих работах?

– Наверное, то, что я разговариваю с ними на одном языке. Я не менторствую, не занудствую, не лезу с нравоучениями, а просто живу с ними рядом, как сосед, который чуть больше подмечает. У нас добрососедские отношения. Моя задача как художника в том, чтобы люди, увидев эти работы, посмотрели на себя со стороны и поразмышляли над тем, как они живут, всё ли делают правильно. Я наталкиваю на размышления. В работах – наш дагестанский юмор, воплощенный в цепляющие образы. Я ловлю характерные типажи, и они вдохновляют. Я реагирую на жизнь вокруг. Иногда это происходит невольно, образы сами возникают, и я творю, пока не отпустит.

– Персональная выставка – всегда некий предварительный итог, творческий срез. Что можете сказать о себе сегодняшнем?

– Да, персональная, а еще и ретроспективная выставка – это возможность оглянуться назад, проследить свой путь, увидеть, каким он начинался. Организовать эту выставку меня побуждала внутренняя потребность собрать сделанное за разные годы творчества. Но это далеко не точка, а своего рода остановка, после которой нужно двигаться дальше, творить, искать новое. Делать одно и то же – ловушка для художника. Как только становишься предсказуемым – надо меняться. Понимая это, я всегда стремлюсь найти новые образы, новые формы для воплощения своих идей.

– Какие еще проекты нам ждать и когда?

– Этой осенью хочу представить свою новую персональную выставку, где будут совершенно новые работы. Да, легкие отсылки к прошлым творениям останутся, но в основном всё будет совершенно иное. Тема байкерская, например, уже вылилась в цельную скульптурную серию и продолжается в живописи. Надеюсь, выставка также не оставит людей равнодушными.

– Закарья, спасибо за искренний разговор. Ваша «Суета» – это мощное и очень личное высказывание о времени, месте и человеке. Удачи во всех начинаниях!

Купить PDF-версию

Купить PDF-версию

Электроснабжение микрорайона «Пальмира» в Махачкале будет восстановлено до конца дня

Электроснабжение микрорайона «Пальмира» в Махачкале будет восстановлено до конца дня

126

126