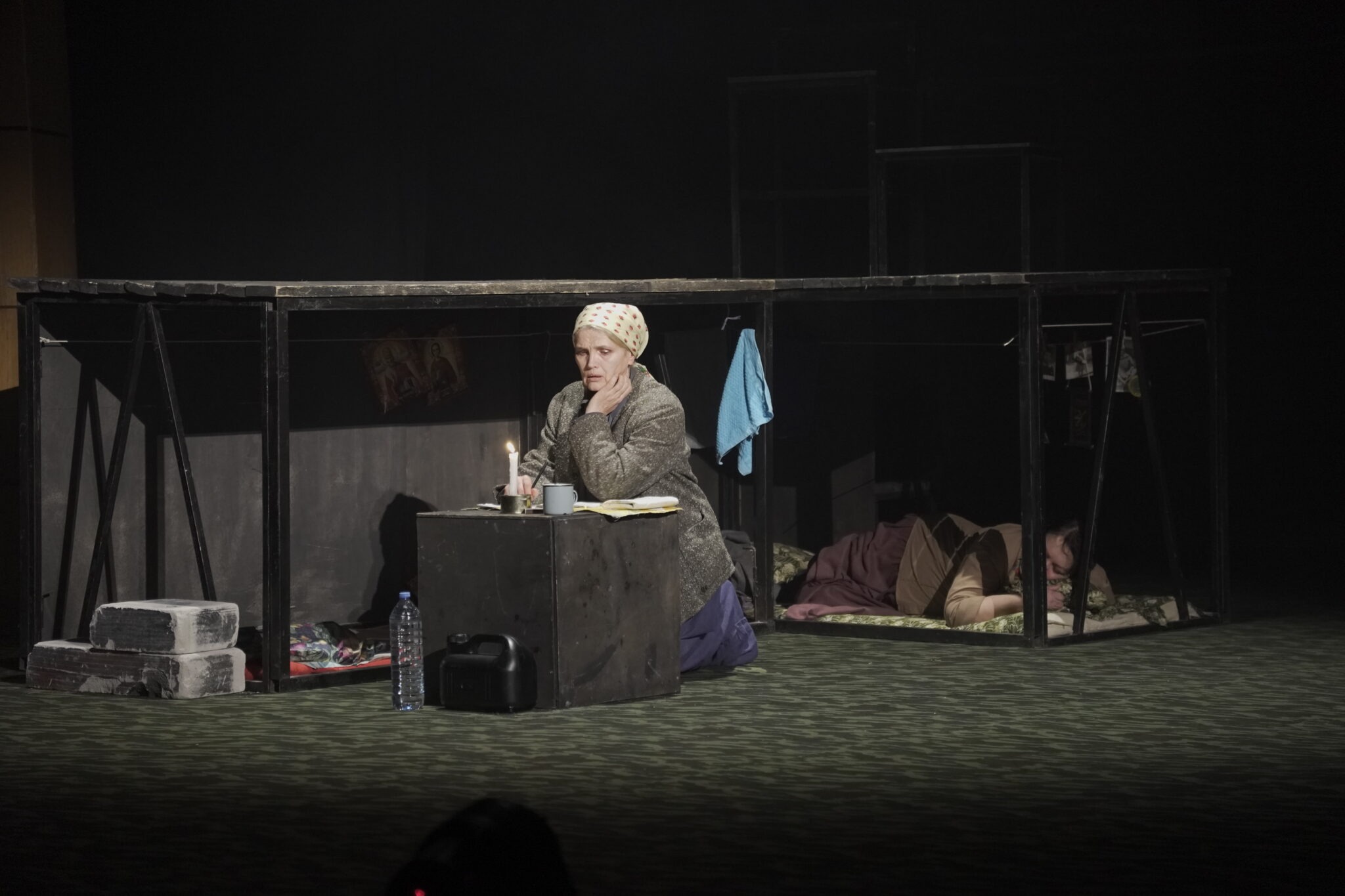

Режиссер большинства детских постановок последних лет Марина Карпачева (на снимке) может по-настоящему увлечь зрителей от 5 лет и до 105-ти. Ее работы за 20 лет службы в Русском театре стали для публики гарантией качества, в них сочетаются высокий профессионализм с искренностью и честностью режиссерского взгляда и актерской игры.

Всем известно, что для детей надо писать «как для взрослых, только лучше». С этого и начнём наш разговор с Мариной Алексеевной.

– Трудно работать для детей?

– Это особая зрительская аудитория, с ней надо разговаривать особым языком. У детей фантазия развита лучше, чем у взрослых, и шире взгляд на мир. Они не знают законов физики: при броске яблоко у ребенка может запросто улетать в небо, а не падать на землю. Как бы странно это ни звучало, в детских спектаклях больше философии, идеи драматурга и режиссера пропускаются через детскую фантазию, через мир образов заходят в подсознание, и уже потом, становясь взрослыми, дети интуитивно отличают правду от лжи, добро от зла. Через сказки они учатся понимать мир. Если для взрослых сказка – выдумка, то дети знают, что в ней есть правда, есть настоящее.

– Часто можно видеть, как детские спектакли ставят «по-модному», другими словами, не для детей, а для взрослых, например, для жюри какого-нибудь фестиваля.

– Да, в последние годы появился такой театральный термин – «фестивальный спектакль». Я не понимаю, чем он отличается от обычного, разве что в него закачивается больше денег. Свою задачу как режиссера вижу не в том, чтобы повезти постановку на фестиваль и там получить приз. Моё режиссерское кредо – работать на «здесь и сейчас», на нашу публику.

Мне хочется, чтобы мои спектакли находили отклик в душах зрителей, чтобы люди, посмотрев мои работы, не сомневались в том, что надо жить по правде. Хочу, чтобы смеялись над какими-то чудачествами в спектакле и теми ситуациями, которые, может быть, были и в их жизни: когда смеёшься, это из проблемы становится шуткой. Такой взгляд на мир очень помогает в жизни.

«Одолжите тенора» я ставила в сложные для Дагестана годы, публика приходила и забывала обо всех своих проблемах, о том, что творится на улицах, отключалась эмоциональная угнетенность, отступала всеобщая депрессивность. Этот спектакль до сих пор идёт на сцене Русского театра.

– Как бы вы охарактеризовали современный театр? Он вам нравится?

– Много хайпа, как принято сейчас говорить. Хотя это слово не подходит к театру. В виртуальном мире мы ах какие, а приди в реальный театр – дело обстоит вовсе не так, как об этом заявляют в интернете или СМИ. Показушничество, работа не для человека, а на похвалу, на жюри. Нужно «произвести впечатление». Как? Зачастую просто внешними эффектами: вычурные костюмы, странная сценография, нестандартная лексика. Вот что-то взорвалось на сцене, буквально фейерверк – все замерли, но только на две минуты, потому что за этим и дальше ничего нет.

Для того, чтобы был театр, достаточно коврика и актёра. Выходи и доказывай, что ты можешь, сделай так, чтобы зритель открыл глаза и не мог оторваться от тебя на этом самом коврике все два часа.

– Так везде по России?

– Конечно, всегда всё новое в первую очередь в столице. Но Москва не вся Россия, там может быть всякое. Там театр не несет в себе такую значимую функцию, как в любом другом провинциальном городе, где он становится центром не только культурной, но и социальной жизни тоже. Однако в последнее время вижу, что и центральные, и региональные театры стали возвращаться к классике, к драматургии прошлых лет. По-новому пересматривают советский репертуар, ставят ремейки на популярные пьесы драматургов ХХ века. Это говорит о том, что современность ничего не дала, непонятно, каким языком писать о наших днях, что есть сегодня человек, кто герой сегодняшнего времени. Пьесы некоторых современных авторов, что идут на сцене, просто кричат о том, как снизилась планка, предъявляемая театрами к художественному уровню текстов и отношению режиссеров прежде всего к себе. Конечно, профессионал может и справочник телефонный поставить, но зачем?

Выбор драматургии – это показатель того, кто ты, что тебя волнует, чем ты наполнен. Но я уверена: если даже театр на какой-то момент и ослабит свои позиции, то рано или поздно он их вернет и продвинется дальше. Живое, настоящее всегда победит.

– Есть ли у вас любимый жанр?

– Все люблю. Не ставлю для себя ограничений. Бывают разные настроения, ощущения времени. Если вокруг тяжело, то не надо ставить трагедию, она не прозвучит. Был период, когда у меня подряд вышло несколько комедий. Но потом возникло чувство, что надо людей заставить задуматься, куда мы идем, дать понять: что-то не так. И я выпустила «Вассу Железнову». Вообще мечтаю поставить всего Горького, он поднимает много важного, говорит и о роли отца, которая низводится до нуля сейчас в российских семьях. Женщина берет на себя функцию мужчины. Ломается привычный уклад, рушатся нормальные человеческие отношения, и куда это всё может привести – один Бог знает.

– Хотелось бы поставить моноспектакль?

– Очень мало пьес для моноспектаклей. Можно, конечно, сделать инсценировку, однако у пьесы есть свои внутренние законы, а из прозы создать драматургию, где обязательно должно быть действие, трудно. Но я работала в этом жанре как актриса. У меня есть спектакль «Психея» по произведениям Цветаевой, он был показан на сцене Театра поэзии. Это было интересно для меня и как режиссеру тоже. Тут материал должен обжигать, должна быть тема, причем направленная адресно. Нужна аудитория – для кого и почему сейчас. Чем должен быть обусловлен выбор пьесы? Я всегда говорю: время, автор, коллектив.

– Про коллектив. Кто ваш главный помощник – художник спектакля, актеры, музыкальный оформитель?

– Первый – это драматург. Задача режиссера – раскрыть автора сначала для самого себя, чтобы было потом чем наполнять актеров, знать, как работать со сценографом, который своими инструментами помогает воплощению идеи режиссера. Музыка появляется позже. Она должна зазвучать в артистах, внутри их роли, и только тогда музыка подбирается или, как было раньше, пишется к спектаклю.

– Есть ли у вас свой «пул» актеров?

– Раньше говорили так: главный режиссер коллекционирует артистов. Конечно, у каждого режиссера есть обойма актеров, с которыми он работает. Всем известно множество примеров такого содружества, но для этого нужен и соответствующий репертуар, который будет строиться под «своих» артистов. Для режиссера важно, чтобы актер его понимал и слышал. Для меня не существенны наши с актером межличностные взаимоотношения, хотя у меня нет проблем с труппой. Даже если в жизни мы с артистом не большие друзья, но я вижу, что на сцене он работает как бог, я даю ему роль. Для меня в первую очередь важна профессия, а такие мелочи, как небольшие недоразумения вне сцены, остаются мелочами.

– Без чего нельзя режиссеру?

– Без терпения. Я сама актриса и знаю, что очень важно, когда режиссер даёт возможность актеру почувствовать слово, понять, как оно переходит в чувство, дать ему время простроить роль. Ждёт, а уже потом, если у актера не получается сразу, помогает ему, направляет, формирует.

Купить PDF-версию

Купить PDF-версию

Электроснабжение микрорайона «Пальмира» в Махачкале будет восстановлено до конца дня

Электроснабжение микрорайона «Пальмира» в Махачкале будет восстановлено до конца дня

59

59