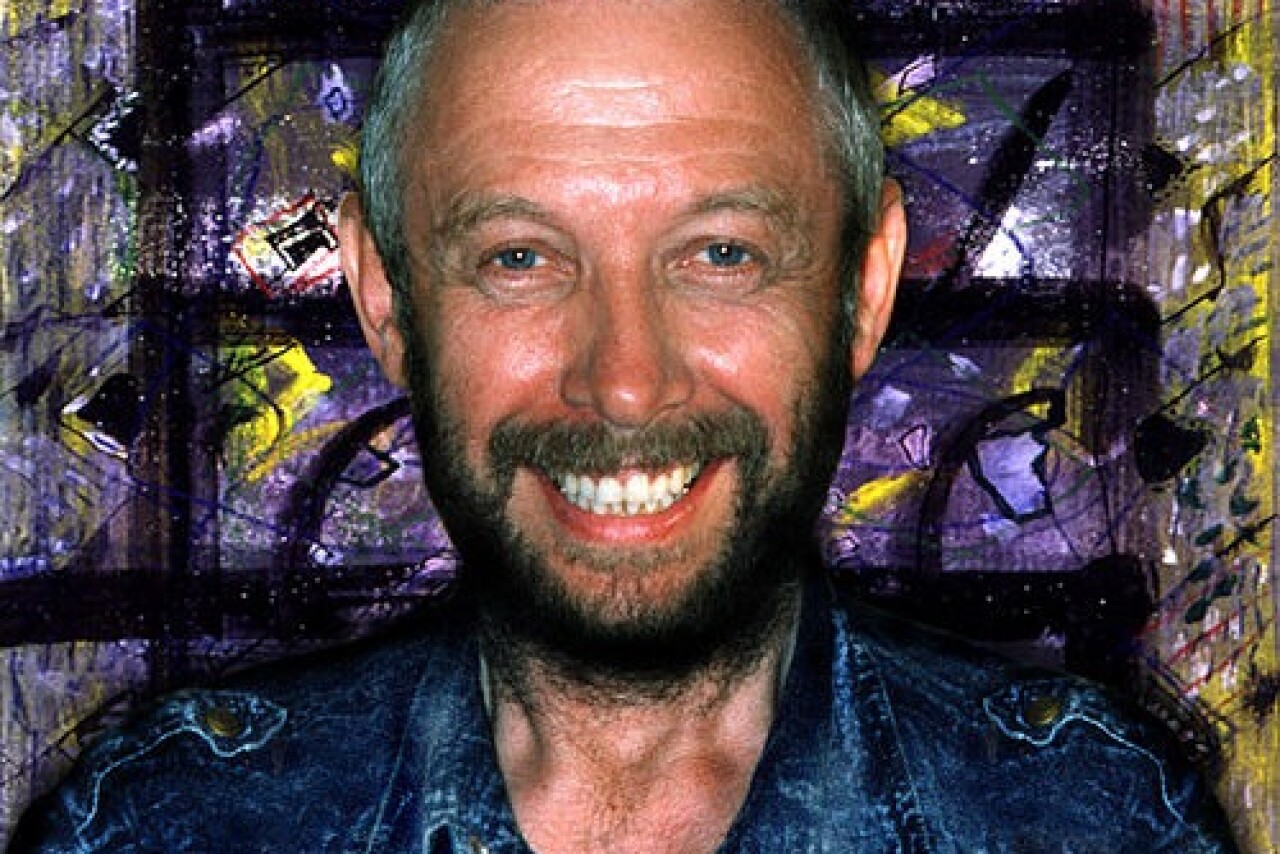

Родился он в Махачкале 12 сентября 1940 года. Со второго класса стал посещать школу-студию Дома пионеров. После нескольких лет учебы на физико-математическом факультете ДГУ стал преподавать… в художественном училище имени

М. Джемала. Живопись победила в нём математика.

В первых же работах Эдуарда проявился его творческий индивидуализм, богатая неповторимая самобытность. Он стал первым дагестанским художником-авангардистом.

***

Наш земляк много работал над «переводом» на язык современного искусства символики старинных ритуалов, сакральных изображений, легенд.

В свое время известный в стране искусствовед Виктор Мартынов отметил: «Легенды, предания, мифы и сказки горских народов сплелись в эстетическом сознании Путерброта в тугой клубок импульсивных пристрастий, интуитивных озарений, неожиданных ассоциаций и хрестоматийных реминисценций».

Художник и театр

В 1977 г. он выступил художником-постановщиком фильма «Кубачинская свадьба», а спустя год становится лауреатом республиканской премии им. Гамзата Цадасы за картины «Мастер» и «Сельский концерт», за эскизы декораций к «Медее» Еврипида и «Сундуку бедствий».

***

Я познакомился с ним в 1988 году в Ленинграде. Увидел как-то афишу, где крупным шрифтом было написано, что в фойе драматического театра им. Комиссаржевской состоится выставка картин заслуженного деятеля искусств Дагестана Эдуарда Путерброта, и решил посетить ее. Картин на выставке было немало, а народу, к моему удивлению, еще больше. Был открыт бесплатный буфет – подавали кофе и пирожное.

Помню, один молодой человек спросил у мастера:

– А Дагестан в нашей стране находится?

Мне стало весело. Я хотел немедленно подойти к нему и сказать, что, конечно, Дагестан входит в состав СССР, но художник меня опередил:

– А сами как думаете?

Парень смутился и ничего не ответил. Потом Путерброт спросил у меня:

– А вы знаете?

– Да, – кивнул я, – сам из Махачкалы.

Так и познакомились. Это был выходной день, и я остался на выставке до самого вечера.

В основном картины были посвящены Дагестану: «Скромный горец», «Угол Махачкалы», «Птицы над Тарки-Тау», «Натюрморт на зелени», «Горы», «Утренний натюрморт», «Солнечный день».

Натюрморт

***

В 1989 году я увидел его уже в Союзе писателей в Махачкале. Художник громко общался с даргинским поэтом Газимбегом Багандовым. Речь шла о том, чтобы иллюстрировать книгу его стихов.

– Я хочу, чтобы книга ваша озаряла читателей, делала их одухотворенными, – говорил Эдуард Моисеевич.

– Это было бы хорошо, – отвечал поэт.

– И чтобы в вашей книжке были такие иллюстрации, от которых читатель был бы в восторге, – продолжал он. – Чтобы стихотворение внушало доверие, трогало сердце…

– Прекрасно, – восклицал Газимбег. – Я сам этого желаю.

– В таком случае через месяц начну работать.

– Почему через месяц?

– Мне надо пару картин завершить к новой выставке.

– Хотя бы так, – согласился Газимбег Багандов.

Я обратил внимание на следующую деталь: как только писатели видели художника, их лица светлели. Все знали: если он возьмется иллюстрировать их произведения, то это будет сделано на высоком уровне. Эдуард Моисеевич делал свою работу талантливо, красиво, оригинально.

***

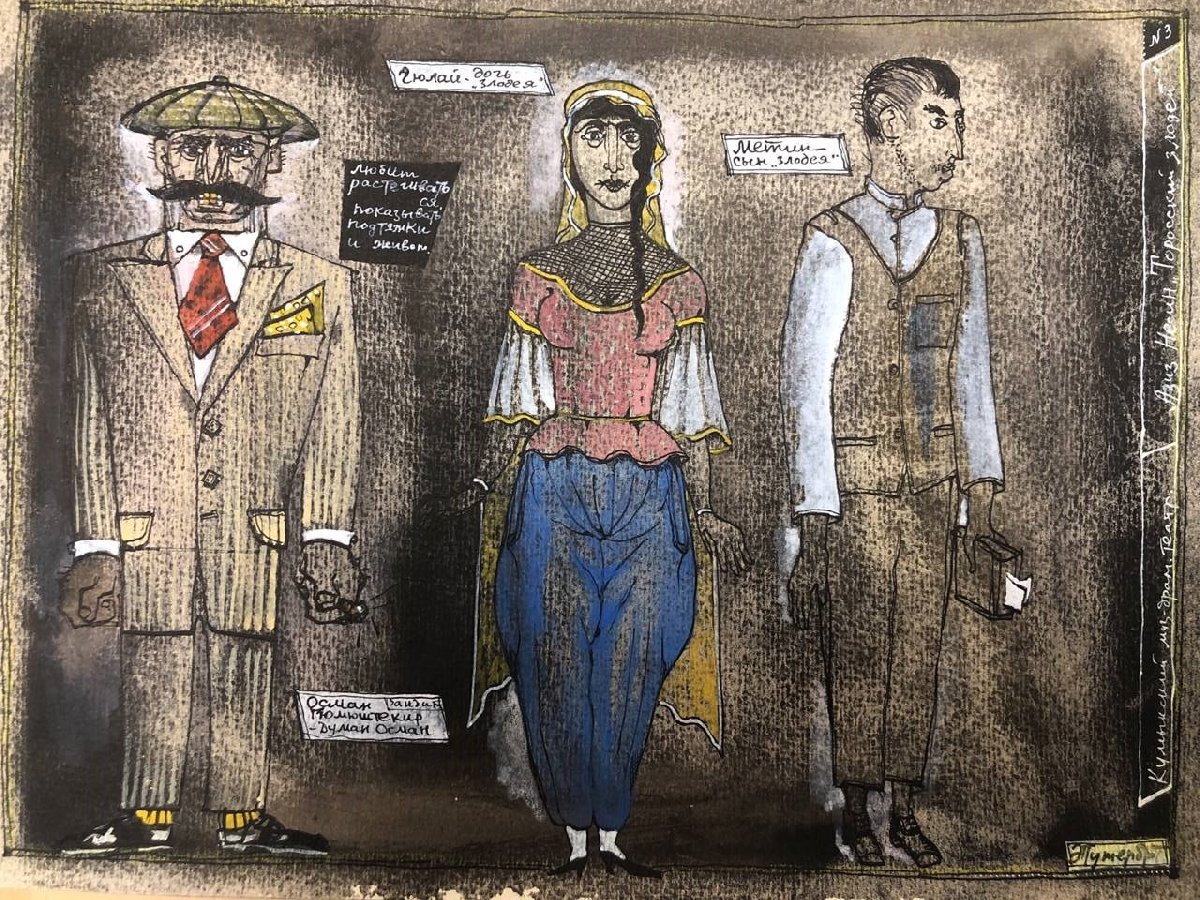

Значительное место в его творчестве занимал театр. Увлекшись однажды искусством сценографии, он начал ставить спектакли по Мольеру, Гоголю, Горькому, Шукшину, Гамзатову в Кумыкском, Лакском, Аварском, Русском театрах.

И примечательно то, что он не повторялся ни в одной своей постановке. Это хорошо прослеживается по афишам, макетам, эскизам.

По мнению некоторых критиков, в его искусстве тесно переплелись Восток и Запад. Такой симбиоз удается далеко не всем художникам. И этот факт невольно опровергает известную фразу английского писателя Редьярда Киплинга: «Запад есть Запад, Восток есть Восток».

Горы

***

Один из друзей Путерброта рассказывал: «Я помню его декорации к спектаклю «Деловые люди». Это были две клетки с узким, как для львов в цирке, переходом между ними. И актерам, чтобы попасть из одного пространства в другое, приходилось ползать на четвереньках. Но никакого недовольства не было. Так актерам было даже интереснее. Они говорили, что это нечто новое, с чем им еще не приходилось сталкиваться. А всё новое по-своему интересно».

Он был во много раз больше и интереснее, чем его картины. Яркой звездой в культурном пространстве не только Дагестана и Кавказа, но и всей нашей необъятной страны.

Я однажды его спросил:

– Когда бы вас ни увидел – на лице радостная улыбка. Вам действительно всегда хорошо?

– Конечно. По-другому и быть не может. Когда ты занимаешься любимым делом, то это не только ответственная работа, но еще и праздник. Не знаю, как для других, а у меня так.

***

По словам московского искусствоведа Ивана Купцова, «Эдуард Путерброт как никто другой был верен дагестанским традициям. Высокой культуре лучезарных, тонких световых сочетаний. Его творчество проницательно, образно. Оно обладает масштабностью и своеобразной эпичностью…»

Трагическая смерть Эдуарда Моисеевича в 1993 году стала потрясением как для родных и близких, так и для всех, кто знал и любил его уникальное творчество.

Сегодня ему могло бы исполниться ровно 85 лет. Но зато с нами остались его чудесные, оригинальные картины.

Купить PDF-версию

Купить PDF-версию

Электроснабжение микрорайона «Пальмира» в Махачкале будет восстановлено до конца дня

Электроснабжение микрорайона «Пальмира» в Махачкале будет восстановлено до конца дня

32

32