Порассуждать о роли писателя в прошлом, настоящем и будущем читательский клуб «КВ» пригласил писателей, выпускников московского Литературного института имени А. М. Горького Сергея Грачева и Александра Воронина. Повод для этого нашелся более чем достойный – 14 июля исполнилось 280 лет со дня рождения писателя и государственного деятеля, нашего земляка Гавриила Романовича Державина.

Державин: консерватор или новатор?

– Как менялось отношение к творчеству Гавриила Державина у современников и потомков?

Сергей Грачев:

– В глазах потомков Державин выглядел как весьма консервативный поэт, однако он нанес серьезный удар по устоявшимся в то время традициям стихосложения. Он посягнул на основной закон классицизма, который признает юмор и сатиру исключительно низким жанром. Державин же позволил себе иронию в отношении царствующей особы, показал ее простым человеком, который может умываться и причесываться. Никто до Державина не писал возвышенные стихи о крепостных, а он написал «Русские девушки», описал красоту в противовес античным идеалам. Во многом он стал провозвестником реализма. А его последователи, такие как Пушкин, уже закрепили эту традицию.

Александр Воронин:

– Державин в своей оде «К Фелице» восхищается богиней счастья, подразумевая императрицу Екатерину II. Ей очень понравилось такое сравнение, тем более форма лести к самодержице в некой условно-шутливой форме. Государыня это отметила, пожаловав шкатулку, украшенную бриллиантами, а в ней 500 червонцев… Благодаря стихам Державин стал губернатором, а потом сенатором. Кем он в сущности был? Небогатым казанским дворянином, который вряд ли мог рассчитывать на подобную карьеру.

– В чем еще выражался его новаторский подход?

А. В.: В лексике, которую использовал Державин. Михаил Ломоносов ввел в русский язык понятие о штилях: высоком, среднем и низком. В поэзии ориентировались на высокий, но уже к концу XVIII века это звучало весьма архаично. Державин стал отступать от канонов высокого штиля. Вместе с тем в одической традиции он достиг вершины, создав гениальную оду «Бог». С ней он вписал свое имя в сонм бессмертных! Александр Пушкин не случайно вспомнил его в «Евгении Онегине». При этом сам относился к поэтическому кружку, где Державина считали консерватором.

– То есть уже следующее поколение поэтов признавало его заслуги?

А. В.: В истории золотого века русской классической литературы прочно закрепилось понятие «поэты пушкинской поры», и Гавриил Романович Державин, конечно, украсил эту плеяду. В этом году мы празднуем еще одну знаменательную дату – 190 лет со времени посещения (первого и последнего в жизни) Казани Александром Сергеевичем Пушкиным. Он собирал материалы для книги «История Пугачева» и не скрывал, что его интересуют живые свидетельства Пугачевского бунта. Большую часть статистических и документальных сведений он почерпнул еще в столице, детально изучив записки Державина по этой теме. Гавриил Романович, таким образом, стал главным источником для Пушкина в его работе над книгой.

В 1833 году Александр Пушкин посетил Казань, изучив державинские докладные записки

– Наследие поэта остается актуальным?

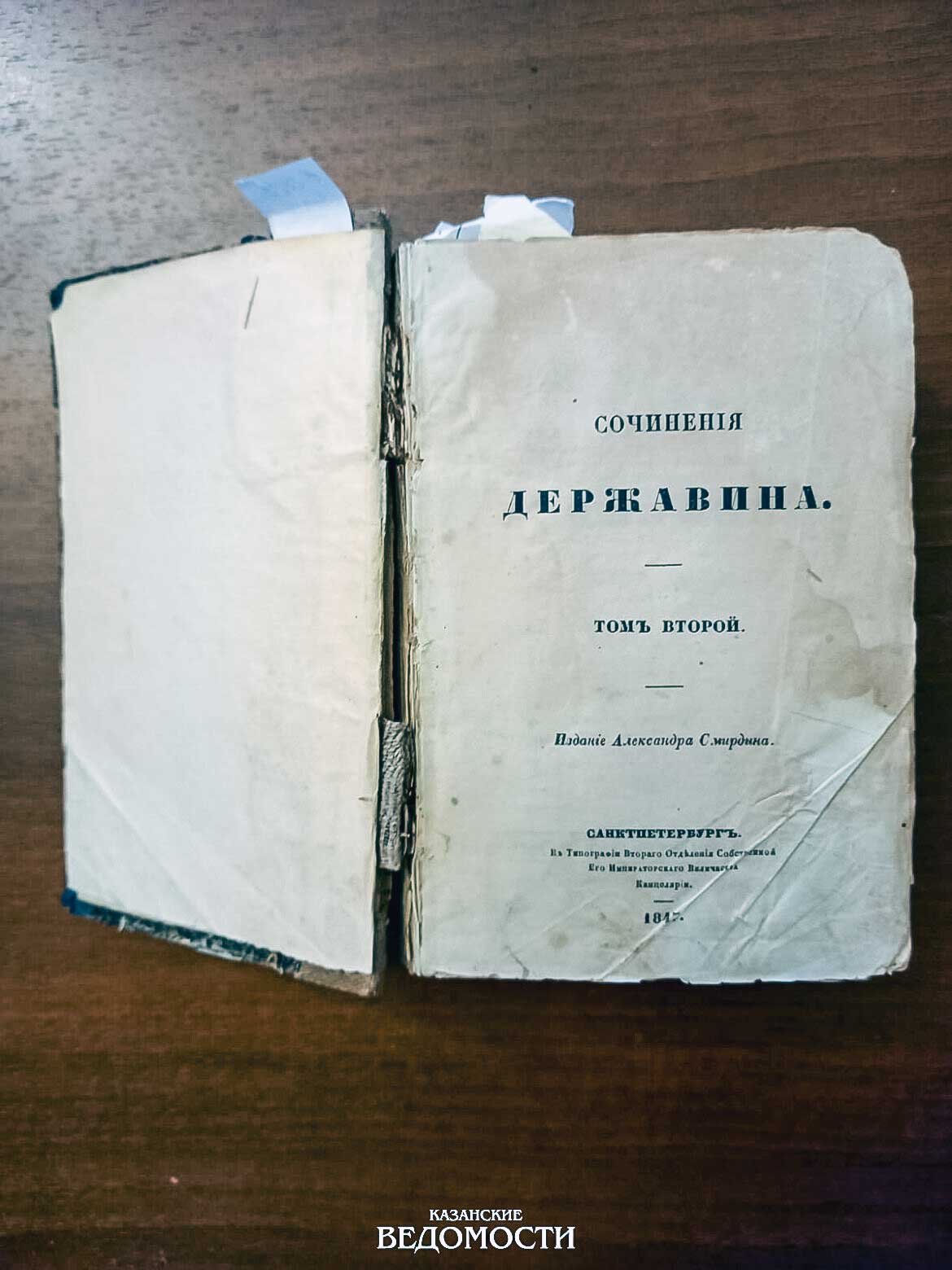

С. Г.: В моей семье хранится реликвия – том сочинений Державина издания XIX века. Возможно, книга как-то связана с «Московским Парнасом» – бывшим имением князей Вяземских в «Остафьево», расположенным неподалеку от Подольска. Мне она досталась от главного кассира дореволюционного завода «Зингер», который является моим дальним родственником. Я веду молодежное литературное объединение «Имение». В день отъезда в Казань, в первой половине дня, провел в подмосковном Подольске творческий семинар молодежного литобъединения, на котором студийцы-школьники читали стихи по этой книге державинских сочинений, беседовали по теме «Новаторство Державина – отказ от иерархии классицизма». Говорили о важности бумажной «исторической» книги: взять в руки издание 1847 года, которое, возможно, побывало в руках классиков золотого века литературы, и читать его вслух сегодня – это не просто работа с наглядным пособием, а нечто большее. Юная участница лито Виктория Буян даже сочинила экспромтом стихотворное «Похвальное слово Державину – поэту и гражданину». Отрадно наблюдать, как школьники берут эту книгу и читают стихи, напечатанные старым шрифтом, а под впечатлением от них сочиняют и собственные.

Советское прошлое и непростое настоящее

– Державин, благодаря своим стихам, вошел в высшую власть страны. Вы начали свой творческий путь еще во времена Советского Союза, когда писателей называли властителями человеческих дум. Насколько изменилось положение литераторов с тех времен?

А. В.: В советское время существовали творческие союзы, которые были призваны не только объединять представителей свободных профессий – литераторов, художников, композиторов, но и обеспечить их социальную защиту, то есть медицинское обслуживание, пенсии и прочее. Вот уже 30 лет наши творческие союзы добиваются восстановления своих профессиональных прав. Вы знаете, в современной России нет такой профессии – писатель, литератор.

Существующие союзы минюст регистрирует как общественные организации. Поэзия сегодня хобби… И дело не только в пособиях и льготах. Надо прямо говорить: отечественную литературу с развалом СССР сознательно и целенаправленно уничтожали, как и нашу систему народного образования, ибо наши враги прекрасно знают, что «поэт в России больше, чем поэт», а писатели у нас не просто книжки пишут, но и формируют умы. Война против нашего народа велась по всем направлениям и никогда не прекращалась на самом деле.

В 2003 году в Казани воссоздали памятник Гавриилу Державину

С. Г.: В советское время на гонорар от романа писатель мог купить автомобиль, жить несколько лет, продолжая писать где-нибудь в Переделкино или Коктебеле. В 1992 году мы все это потеряли. Сейчас гонорар за роман, написание которого заняло несколько лет, может составлять 20–30 тысяч рублей. Знакомые издатели говорят, что к ним сегодня приходят только авторы, которые попросту не могут не писать. О заработке здесь речь не идет.

– Среди ваших знакомых наверняка много писателей из того времени.

С. Г.: Недавно я выпустил книгу «Огням бросая луч ответный…», куда вошли статьи и очерки, посвященные писателям, с которыми был знаком и которых с нами уже нет. Их судьбы очень разные. Так, например, Павел Северный, урожденный барон фон Ольбрих, эмигрировал в годы Гражданской войны, но вернулся в самое трудное для нашей страны время – в Великую Отечественную войну. Александр Мишарин за свою жизнь написал более 30 пьес и киносценариев и жил очень благополучно. Пожалуй, самые известные его работы – сценарии к фильмам «Усатый нянь» и совместно с Тарковским «Зеркало». А вот Николай Панин, автор историко-биографических романов об Александре Македонском и его отце Филиппе, умер в нищете. Писательские судьбы бывают очень разными.

Цифровизация наступает

– Как вы считаете, нас все еще можно называть самой читающей страной?

А. В.: В Советском Союзе газеты, журналы и книги выходили бешеными тиражами. Стоило это копейки, а приносило в бюджет страны огромные деньги. Союз писателей прекрасно жил всего на 1 % отчислений от продажи книг. На эти средства содержались многочисленные дома творчества в разных уголках страны.

Издание Державина 1847 года, которое, возможно, побывало в руках классиков золотого века литературы

При правильной постановке вопроса читающее население выгодно для страны. А сейчас путем цифровизации делается все, чтобы это становилось невыгодным. При том, что содержание писателей для бюджета, по сравнению с кино или телевидением и интернет-ресурсами, обходится в разы дешевле. В ряде стран статус писателя по-прежнему остается крайне высоким. Например, в Норвегии. Там со времен обретения независимости (в XIX веке) поддерживают творцов государственными субсидиями и пенсиями. А у нас структура книгоиздания разрушена.

– В чем это проявляется?

С. Г.: В Подольске не осталось ни одного собственного киоска печати, только московская сеть. Разумеется, местная пресса в ней не продается, потому что не приносит дохода. В Московской области закрыли огромное количество местных СМИ. Все внимание властей уделяется онлайн-направлению. Через некоторое время чиновники поняли свою ошибку и попытались возродить редакции. Но урон нанесен колоссальный. Я считаю это вредительством.

– А что вы можете сказать о библиотечной системе?

С. Г.: Проблемы есть и там. Они неплохо работают как читательские клубы, но в них элементарно не хватает книг. Особенно это касается произведений школьной программы. Не хватает даже «Войны и мира»! Фонды библиотек нуждаются в постоянном обновлении. А к списку закупаемых книг возникают серьезные вопросы. Зачастую библиотеки закупают не просто слабые, а прямо-таки вредные детские книги.

Идет дискредитация профессии писателя

– Сергей Анатольевич, вы много лет руководите молодежным литературным объединением «Имение». Много ли их в стране?

С. Г.: В современной России гораздо меньше, чем было в советский период. Недавно мне звонил из Москвы один мой бывший ученик, пожаловался, что перерыл всю столицу, но не нашел ни одного литературного объединения. Возможно, плохо искал. А ведь это очень необходимо для нового поколения.

В советское время существовали творческие союзы, которые были призваны не только объединять литераторов, художников, композиторов, но и обеспечить их социальную защиту, то есть медицинское обслуживание, пенсии и прочее

А. В.: В Казани еще остались литературные объединения, в основном они тоже работают при библиотеках. К сожалению, старейшее литобъединение имени М. Зарецкого при Музее Горького практически перестало существовать… Мы сохранили в стране систему детских музыкальных и художественных школ. А вот с обучением писательскому ремеслу дела обстоят плачевнее. Писателей и сценаристов готовят вузы, но нарушается основной принцип непрерывного трехступенчатого образования.

– Государство оплачивает вашу деятельность?

С. Г.: Работа в издательстве позволяет найти время на общение с молодежью. ЛитО – общественная нагрузка. Достаточно долго я пытался получить финансирование на функционирование нашего объединения, но безуспешно. В советское время работа руководителя лито оплачивалась.

Интернет позволил публиковать свои произведения абсолютно всем. Конечно, такая свобода открывает таланты, но среди сетевых авторов очень много откровенных графоманов.

С. Г.: Происходит страшная дискредитация профессии писателя. А умение читать и воспринимать хорошую литературу также необходимо развивать. Помочь в этом может система литературных объединений для школьников.

Купить PDF-версию

Купить PDF-версию

В Дагестане в суд направлено уголовное дело о шпионаже

В Дагестане в суд направлено уголовное дело о шпионаже

17

17