Вот что сообщает о скифах востоковед, доктор исторических наук, ученый с мировым именем Амри Рзаевич Шихсаидов:

— Не позднее конца VIII-начала VII вв. до н. э. на исторической арене появляются скифские племена. С их историей связаны дискуссионные вопросы о времени и условиях расселения скифов, о формировании их культуры, об их роли в этногенезе ряда народов Восточной Европы и Северного Кавказа. По одной гипотезе, основанной на сведениях древних авторов, скифы первоначально обитали в Средней Азии у реки Аракс, а затем под натиском воинственных соседей продвинулись в «Киммерийскую землю». По другой – древнейшей областью расселения скифов были предкавказские степи, тяготеющие к Кубани и Азовскому побережью. Позже они захватили все степи Северного Причерноморья и, как утверждает Геродот, вслед за отступающими киммерийцами вторглись в Переднюю Азию.

Сведения о скифах в древних источниках появились в связи с их походами в Переднюю Азию, начавшимися в 70-х годах VIII в. до н. э. Им предшествовала ожесточённая скифо-киммерийская война, в которой скифы одержали полную победу, перебили киммерийских царей и вытеснили значительную часть их племён из Северного Причерноморья. Скифы и сопутствовавшие им родственные племена вступили в военное столкновение с северокавказскими оседлыми местными племенами, что привело к опустошению ряда населённых пунктов и временному сокращению численности местного населения.

Грузинские и армянские письменные источники донесли до нас сведения о войне скифов с коренными народами Кавказа, в их числе с леками – предками современных дагестанцев. Первоначально кавказские племена нанесли скифам поражение, воздвигли на подступах к их землям «города». Однако скифы перегруппировались, избрали себе нового царя и возобновили войну. В результате они полонили землю таргомасиан (таргомасиане – потомки единого отца – предка коренных кавказских народов). Скифский царь «отдал удел Лекана (родоначальника современных народов Дагестана – леков) своему двоюродному брату». Самый знаменитый из рода Лекана Хозоних вынужден был отступить в горы и основать там город, названный своим именем – Хозоних (Хунзах).

С тех пор в течение долгого времени все коренные кавказские народы были данниками скифов. Основной дорогой скифов из Предкавказья на юг был путь через Дербентский проход. Использовались и сезонные дороги через горные перевалы (Мамисонский, Крестовый и Клухорский). В течение двух или трёх поколений крупные отряды скифов отправлялись в Переднюю Азию и Закавказье и возвращались обратно в предкавказские степи с военной добычей. В эти походы они, очевидно, вовлекали родственные племена, особенно савроматов, занимавших предкавказские степи, в том числе территории современных Ногайского, Тарумовского, Бабаюртовского и отчасти Хасавюртовского районов. Скифские военные отряды вели в Закавказье активные действия.

Военно-политическая активность скифов в Азии длилась вплоть до VI в. до н. э. За это время формируется скифская материальная культура, которая представляется новообразованием, в котором органически слились элементы, принесенные из Азии, воспринятые у местного населения доскифской поры, а также освоенные в ходе переднеазиатских походов. С VII-VI вв. до н. э. изменяется материальная культура местных племён Северного Кавказа. Эти изменения были обусловлены присутствием скифских племён и возможным участием северокавказского населения в походах в Переднюю Азию.

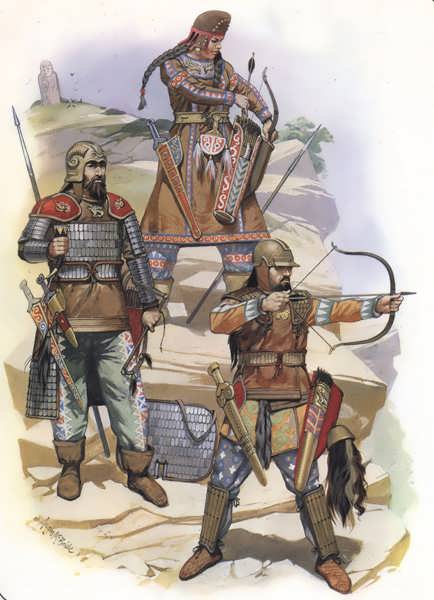

В Дагестане выявлены различные предметы вооружения скифов: железные акинаки с рукоятками, имеющими почковидные перекрестья и прямые навершия, с брусковидным навершием и таким же перекрестьем, наконечники копий, бронзовые и железные скифские наконечники стрел, конские удила, бляшки и украшения, выполненные в характерном скифском «зверином стиле». Особенно часто эти предметы обнаруживаются на памятниках Прикаспийского коридора, а также в районе Аркаса (городище «Нах-меэр») и селений Ругуджа Гунибского района (Хабадинский могильник), в Карата Ахвахского района (Каратинский могильник). Со скифами, очевидно, связаны изображения на скале близ села Верхнее Карлабко, где среди разновременных гравированных рисунков имеются изображения оленей, выполненные в характерном скифском «зверином стиле». Другая группа изображений, связанных со скифами, имеется у села Ленинкент, в западной части хребта Нара-Тюбе. Около села Гигатль (Цумадинский район) найдены статуэтки VII в. до н. э. скифского воина в полном боевом снаряжении и обнаженной женщины в короне. Аналогичные женские фигурки происходят ещё из четырёх мест горного Дагестана. Статуэтки воина передают образ скифского родоначальника Таргитая, женщин – образ скифской богини.

В высокогорном Дагестане, около селения Хосрех Кулинского района, расположено квадратное (8×8 м) каменное святилище, внутри которого выложен круг с алтарём из каменного блока в центре. К западной стене изнутри примыкало возвышение, где найдены остатки погребальных костров, многочисленные астрагалы мелких животных, черепа животных с отпиленными рогами и большое количество предметов материальной культуры из бронзы и железа. Среди находок имеются многочисленные бляшки, статуэтки животных и людей (парные изображения людей с руками на поясе), железный акинак с прямым навершием и почковидным перекрестьем рукояти VII-VI вв. до н. э.

Само святилище скифов по планировке относится к кругу индо-иранских культовых строений и отражает идею о мироздании.

Купить PDF-версию

Купить PDF-версию

Свыше 6 600 обращений граждан зарегистрировал ЦУР в июне

Свыше 6 600 обращений граждан зарегистрировал ЦУР в июне

114

114