Возобновились они в 1956 году и велись Бакинским отделением Гидропроекта, а в 1963 году их передали институту «Ленгидропроект», который и довел дело до успешного конца. Подготовительный этап строительства (дороги, ЛЭП) был начат в 1963 году, а через три месяца после начала строительных работ в 200 метрах выше створа плотины после затяжных дождей на левом берегу произошел обвал скального массива объемом около 23 тыс. м3, который перекрыл русло реки. За 5 часов вода поднялась на 22 метра (!), после чего размыла тело завала. Это событие заставило внести существенные изменения в конструкцию гидроузла и технологию его возведения. В частности, был полностью перепроектирован строительный тоннель, увеличена высота временной перемычки.

Перекрытие Сулака было произведено 29 октября 1967 года с помощью направленного взрыва. Заряд взрывчатых веществ весом 37 тонн был размещен в трех штольнях. Взрывом было обрушено более 65 тыс. тонн породы, образовалась перемычка высотой более 20 метров. Вода пошла по строительному тоннелю, освободив место для сооружения плотины. Но сюрпризы природы на этом не кончились: еще раз подтвердилась истина об особой сложности возведения ГЭС в горах.

Значительно осложнил положение крупный обвал левобережного склона объемом в несколько десятков тысяч кубометров, заваливший котлован здания ГЭС. Он обошелся без жертв, но разрушил уже отработанный борт котлована и обнажил новые трещины и неустойчивые блоки склона, требовавшие срочного закрепления. Вывал склона котлована пришлось срочно заполнять специальной бетонной «пробкой».

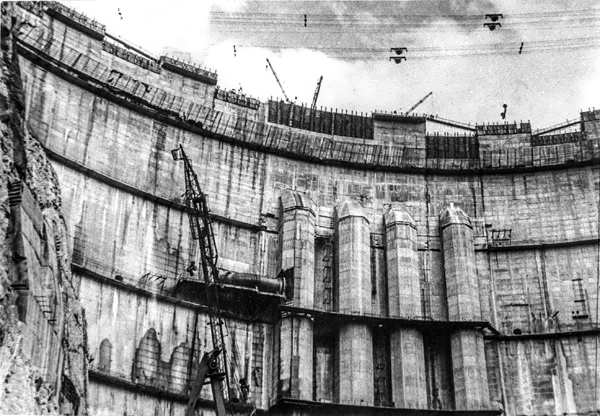

Первый бетон в основание плотины был уложен 28 февраля 1970 года, а уже 14 мая 1970 г. строящаяся ГЭС оказалась в зоне воздействия разрушительного Дагестанского землетрясения с силой толчков 8-9 баллов. Оно вызвало ряд обвалов и оползней в ущелье выше по течению, которые перекрыли русло реки, после чего были размыты переливом воды через гребень. Однако перемычка котлована ГЭС волну прорыва удержала, а строительный тоннель с пропуском повышенных расходов справился. Уникальная стройка развернулась в полную силу.

Высокий уровень организации и механизации обусловил быстрое возведение высотной плотины – уже 22 декабря 1974 года первый гидроагрегат Чиркейской ГЭС был запущен. Электростанция мощностью 1000 МВт и плотиной высотой больше 232 м вступила в строй. Это первая в СССР арочная плотина высотой больше 100 метров (первая – плотина Саяно-Шушенской ГЭС). Природные условия строительства (узкий горный каньон) благоприятствовали сооружению плотины именно такого типа.

Чиркейская ГЭС является крупнейшей гидроэлектростанцией Северного Кавказа. Имея высокие маневренные возможности, она является основной регулирующей станцией в Объединенной энергосистеме Юга России, работая в пиковой части графика нагрузок. Она также выполняет функции своеобразной «скорой помощи» в энергосистеме, позволяя в случае аварийного выхода блоков на тепловых электростанциях быстро заменить выбывшую мощность. Осуществляя глубокое регулирование стока, Чиркейская ГЭС повышает выработку на нижележащих станциях каскада (Миатлинской и трех Чирюртовских), а также обеспечивает надежное водоснабжение населенных пунктов и орошение.

Купить PDF-версию

Купить PDF-версию

Глава Дагестана обсудил с мэром Избербаша планы развития города

Глава Дагестана обсудил с мэром Избербаша планы развития города

0

0