Недавно в селении Салта Гунибского района и в Дагестанском государственном медицинском университете прошёл VII Пироговский форум травматологов-ортопедов РФ, посвящённый 175-летию Кавказской экспедиции великого хирурга Пирогова.

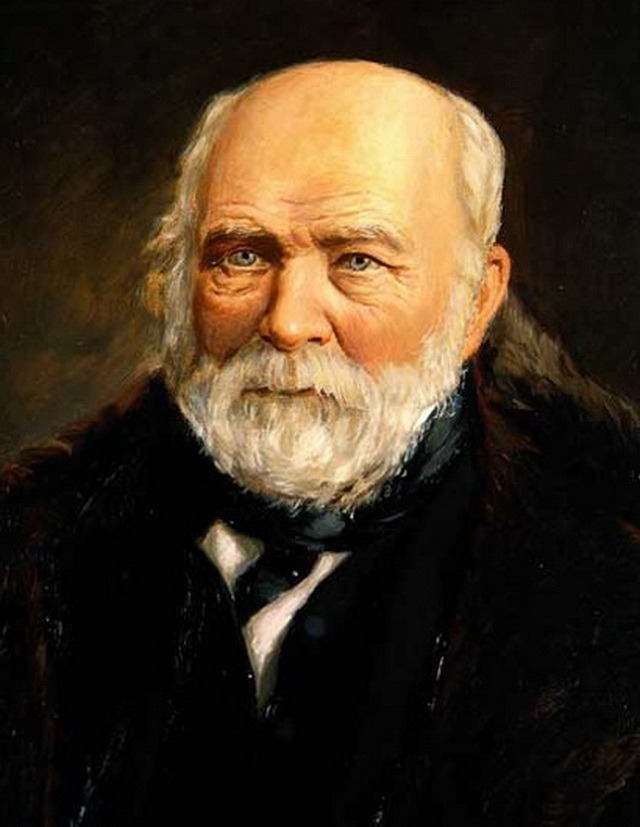

Николай Иванович Пирогов родился в ноябре 1810 года в Москве шестым ребёнком в безбедной семье казначея. Тогда ни один оракул вряд ли бы угадал в обычном русском мальчике Коле, что он станет гением и отцом русской хирургии, национальной гордостью огромной империи, одним из самых великих врачей в истории человечества, что посвятит всю свою жизнь облегчению страданий страждущих. В 36 лет он едет в пылающий военным пожарищем Дагестан, чтобы сделать этот горный край родиной революционных открытий в медицине.

Чудесный доктор

Сборы были недолгими: 8 июня 1847 года Николай Иванович, взяв 30 приборов собственного изобретения для дачи наркоза и 32 литра эфира, выехал из Петербурга на тарантасе в действующую армию, что сражалась в горах Дагестана. К концу июля Пирогов прибыл в главный лагерь русских войск на горе Турчидаг и через два дня напишет в дневнике: «Я специально спустился в осаждённый аул Салта, мне не верилось, что этот небольшой аул мог выдержать двухмесячный, жесточайший штурм и осаду царской армии, которая покорила Наполеона».

Уже в первые дни по приезде в непосредственной близости от аула развернул примитивный лазарет, «состоящий из нескольких шалашей из древесных ветвей, крытых сверху соломой, вместо коек служили две длинные скамьи, складенные из камней и покрытые также соломой. Между ними была прорыта канава для стока воды. Солома менялась, сколько можно чаще. На этих же каменьях мы делали наши операции и перевязки, обыкновенно стоя на коленях по 12 и более часов в сутки, а ночью – при свечах». Ещё по пути в горы, проезжая маленькие аулы, Пирогов видел «голые скалы, неприятность и бедность в одежде и в саклях». В целом учёный был не в восторге от угрюмой природы Дагестана.

Зато высокого мнения мэтр хирургии остался о простых воинах, наибах и мюридах имама Шамиля. В дневниковых записях он не раз продолжает эту мысль. «Эти отчаянные приверженцы Шамиля изумляли нас своей твёрдостью и равнодушием к телесным страданиям. Один из них спокойно, без всякой перемены на лице, сидел на носилках, когда наши солдаты принесли его в лазарет. Одна нога была обвязана тряпками. Я думал, глядя на его равнодушие, что он незначительно ранен. Но каково же было моё удивление, когда, сняв повязку, увидел, что нога его, перебитая выше колена, висела почти на одной только коже! На другой день, после удаления бедра, этот же мюрид сидел между нашими ранеными, опять также спокойно, с той же стойкостью».

Наблюдая горцев, оперированных под наркозом, Пирогов отмечал, что «наркоз действует на горцев в меньших дозах». Возможно, отмечает он, что «мусульмане не привычны к употреблению спиртного». О безжалостности и жестокости боёв в ту пору пишет сражавшийся тогда в горах на стороне царской армии декабрист Бестужев-Марлинский: «Мы жгли их сёла, истребляли хлеба, сено и пометали золу за собой… с каким самосознанием нравственной и политической силы попирали мы Кавказ!» А русскому генералу Граббе всё это было мало и потому неустанно наставлял своих офицеров: «О пощаде этого народа нельзя и думать».

Несмотря на предупреждения командования об опасности поездки к «дикарям» по просьбе имама Шамиля Николай Иванович Пирогов бывал и у раненых горцев. «Чудесный русский доктор» (так звали его горцы) пользовался большим почтением у дагестанцев, и он тоже успел уже выучить несколько слов на аварском языке, что ещё больше вызывало у аборигенов уважение к нему. Роман Фатуев в своей книге «При осаде Салтов» пишет, что «наиб Махулов отказался от наркоза, назвав его «шайтанским», Пирогов ампутировал ему раздробленное бедро без всякого обезболивания. Во время операции в руках хирурга сломалась ампутационная пила. После выздоровления Махулов с двумя всадниками, презрев реальную опасность быть убитым, в Темирхан-Шуре догнал возвращающегося в Россию Пирогова и в благодарность за спасение подарил ему пилу для резекции костей, специально изготовленную из знаменитой на Кавказе амузгинской стали. Она и по сей день хранится в мемориальном музее великого хирурга на его малой родине в г. Виннице».

«Страшная скученность раненых, недостаток медикаментов, позднее оказание медицинской помощи и полное отсутствие знающих и любящих своё дело лекарей» – вот что нашёл Н. И. Пирогов в царских войсках в Дагестане. Позже он отметит: «Во время Кавказской экспедиции я, обозрев почти все госпитали горного края, не нашёл ни одного раненого, которому оказано было бы какое-нибудь серьёзное хирургическое пособие, и, напротив, встретил очень многих с застарелыми повреждениями, находящихся по несколько лет в госпиталях без всякой помощи».

Николай Иванович не упустил возможность знакомиться также и с деятельностью дагестанских хакимов – врачей (без специального образования). Отмечал, что «искусство лечения наружных повреждений у местных врачей – чисто наследственное и переходящее от отца к сыну. Они излечивали такие наружные повреждения, которые, по мнению европейцев, требовали ампутацию». Положительно оценил он использование ими снотворных трав для лечения раненых, промывание ран охлаждённой, засоленной водой после предварительного её кипячения, накрытия ран прокипячёнными и просохшими на солнце тряпками, пропитанными пчелиным воском, коровьим маслом и древесной смолой, одобрил введение в выходное отверстие раны отрезанный маленький рог барана для выведения раневого секрета наружу.

Эффект эфира

Удивило светило науки и лечение переломов путём «обёртывания руки или ноги в сырую тёплую шкуру, только что снятую с барана. Повязка оставалась несколько недель без перемены, и шкура, засыхая на теле, образовывала твёрдую и неподвижную коробку… и это не только вылечивало, но и не уродовало солдата». Далее раненых туземцев не оставляли сотнями лежать вповалку в больницах, как в российских и европейских армиях, а развозили по родным аулам, где они находились в небольших саклях под присмотром близких и друзей, дышали чистым воздухом. Они были избавлены от ежедневного созерцания тяжёлых оперированных, страданий и смерти своих собратьев. Видимо, поэтому, у горцев смертность после ранения была сравнительно меньше», — отмечает Пирогов.

Из местных лекарей больше всего великий хирург приблизил акушинца Муртазали из селения Бутри, который знал русский язык и занимался народной медициной. Позже, во время Крымской войны Николай Иванович пригласил Муртазали в Севастополь, где сёстры милосердия называли его «Большой шапкой» из-за его привычки постоянно носить огромную лохматую папаху. В конце, расставаясь, Пирогов презентовал Муртазали набор своих хирургических инструментов, которые ныне хранятся в краеведческом музее г. Махачкалы.

В Салта с Пироговым работал ещё один самобытный лекарь – Мухаммед из Кудали. И ему Пирогов подарил на память свой баул с медицинским инвентарём, которым кудалинец пользовался длительное время, а затем передал своим потомкам, тоже занимавшимся врачеванием. Ныне баул Н. И. Пирогова в качестве экспоната хранится в музее Кудалинской средней школы.

За неполных 4 месяца в горах Дагестана Пирогов на 400 раненых проверил обезболивающий эффект эфира непосредственно на полях сражения. Успех был ошеломляющий. А ведь до него было совсем иначе. Вот один пример: «Готов биться целый день на поле сражений, чем

5 минут находиться на операционном столе», – эти признания раненого героя Бородинского сражения, кизлярца Багратиона, которого Наполеон Бонапарт окрестил как «самого смелого и неуязвимого русского генерала».

Свой «Отчёт о путешествии на Кавказ» Николай Иванович Пирогов заканчивает словами: «Таким образом, возможность эфирования на поле сражения неоспоримо доказана, кончилась эра стонов и душераздирающих криков в операционных. Россия, опередив Европу, нашими действиями при осаде аула Салта показывает всему просвещённому миру не только возможность в применении, но и неоспоримо благодетельное действие эфирования на раненых на поле самой битвы. Мы надеемся, что отныне эфирный прибор будет составлять точно так же, как хирургический нож, необходимую принадлежность врача».

Купить PDF-версию

Купить PDF-версию

В Дагестане в суд направлено уголовное дело о шпионаже

В Дагестане в суд направлено уголовное дело о шпионаже

279

279