Начало пути

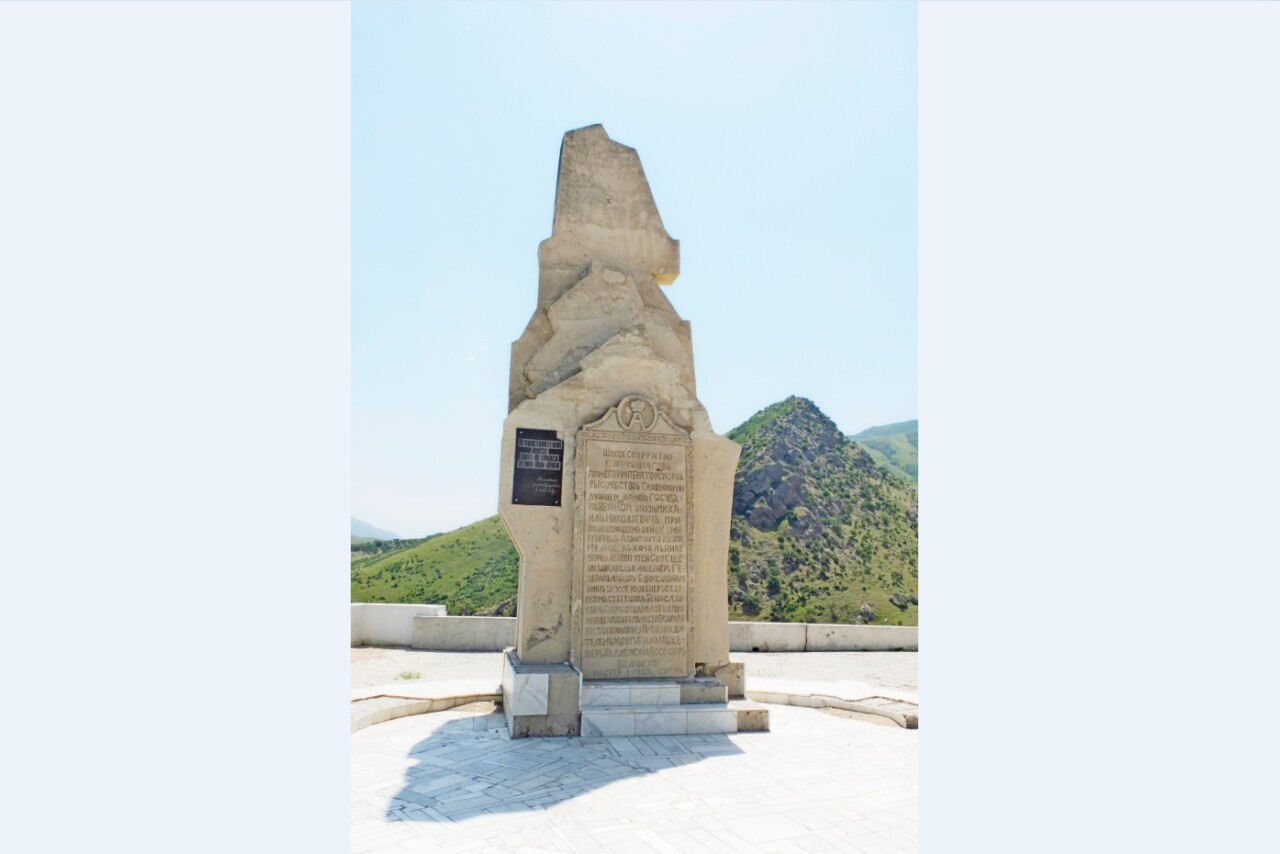

Перевал. Наверху его стоит памятник первым строителям шоссе Порт-Петровск – Темир-Хан-Шура. У него принято фотографироваться. На памятнике вкратце изложена его история: «Шоссе сооружено с 1864 по 1869 годы при его императорском высочестве главнокомандующем армией государе великом Михаиле Николаевиче при командующем войсками генерал-адъютанта князе Меликове, начальнике управления путей сообщения Кавказа, инженере, начальнике управления путей сообщения Кавказа, инженере генерал-майоре Бликсе, начальнике шоссе инженере статском советнике Бениславском. Разработка полотна произведена жителями Северного Дагестана по наряду, производителем работ был инженер коллежский ассесор Билинский, мастер Спиров 1871 г.».

Внизу у перевала старое кладбище. Когда-то рядом с ним находился поселок. Жителям пришлось уступить земли ядовитым змеям. Их развелось так много, что они заползали в дома. Рассказывают, что большинство тут похороненных умерли из-за укусов змей. Мужчина впереди громко прочел молитву.

В дороге легко думается, но слабо представляется, что ждет впереди. Меня же впереди ждали новые открытия, новые знакомства. И я уже набросала в воображаемом блокноте воображаемый материал.

Серпантин дороги кажется бесконечным. Между тем нет ощущения, что я где-то уже видела эти пейзажи за окном, эти зеленеющие картины апреля не приедаются, не перестают волновать. В стороне густеют тучи. Сквозь туман внизу за перевалом тянется длинная дорога. Впереди заснеженная гора, обмотанная туманом, точно тяжёлым дымом, какой пускают на концертах. Там Гимринский хребет. Выражусь фразой приятельницы: «Так красиво мне давно не было».

«Луговик»

У места, где мы проезжаем, нет названия. Так говорит мой сосед-пассажир. Раз нет – надо дать, решаю я. Пусть зовется «Луговик» – от простирающихся кругом лугов. Белые пятна – барашки, большие двигающиеся – коровы. Пастух спит сидя. И лошадь тоже спит, только стоя. Лошади вообще существа нервные. Какой-нибудь листок перед её носом пролетит, она уже дёргается. Однажды я брала у жокея Муслима из Буйнакска уроки верховой езды. Ученица из меня вышла не очень успешная, а вот Муслим оказался интересным собеседником. Несмотря на молодой возраст, в его виртуальной трудовой книжке нашлась солидная карта заездов и призовых мест. Тогда парню было 18 лет, он весил 50 кг и весело жил в селении Верхнее Ишкарты. Рассказывал, что впервые в профессиональных скачках участвовал в 11 лет. Однажды на состязании его лошадь споткнулась и кувыркнулась. В итоге у Муслима были несколько сломанных ребер, ушибленная голова и страшное разочарование. Он планировал переехать в Пятигорск, поработать с лошадьми на тамошнем ипподроме. Мол, больше шансов «засветить» себя на всероссийских турнирах. От него я узнала, что на контакт лучше идут «англичане» – лошади английской скаковой породы. Они по природе интеллектуалы. Всё понимают. А вот ахалтекинцы – упрямцы, приходится их даже уговаривать.

Зайчата

В маршрутку запрыгнул солнечный зайчик. Затем еще один. Все просыпаются. Душа требует песен. Однако водитель, пожилой мужчина с худым лицом в очках, как у Сталлоне, и густыми седыми усами, музыку не включает, нашидов тоже.

Вот и первое село перед въездом в Буйнакск. Слева от дороги дома старые, справа – новые с красными, белыми, зелеными крышами. Пассажир, попутчик мой, спрашивает меня, точно ли везут нас в Буйнакск. Грузный мужчина, сидевший впереди меня, кашляет и отвечает в телефон: «Да-да, подъезжаю. Старый Кафыр-Кумух проезжаю».

Они поехали дальше, а я пошла к главной местной достопримечательности…

Кафыр-Кумух

Старый Кафыр-Кумух расположен у подножия скалы Кала. «Кала» в переводе с арабского означает «крепость». Говорят, что Кала все помнит. И шумную торговлю заграничных купцов, и длинные караваны Шелкового пути, походы Шамиля и многое другое. Когда-то по узким улочкам аула прошлись Михаил Лермонтов, декабрист Александр Бестужев-Марлинский, писатель Александр Дюма, генерал Алексей Ермолов, поэт Александр Полежаев…

Местные жители рассказывали мне, что в 40-е годы девятнадцатого века на каменной скале аула была построена резиденция Абумуслима шамхала Тарковского. Шла Кавказская война, мюриды часто появлялись в окрестностях, и было решено строить дворец шамхала на самой вершине каменной скалы в западной части села. За дело взялись лучшие дагестанские каменщики. Сотни людей согнали на стройку крепости для шамхала. Дворец состоял из двух дворов и сорока двух комнат. У подножия располагались казармы для солдат, охранявших резиденцию шамхала. Ступеньки, соединявшие верхний и нижний дворы, сохранились и сегодня. Абумуслим Тарковский умер в 1860 году. Его похоронили на Кафыр-Кумухском кладбище. После него шамхалом стал его сын Шамсутдин-хан. Пишут, что он, офицер царской армии, будучи больным, не мог управлять народом. В 1867 году и вовсе переехал в Темир-Хан-Шуру. Замок шамхала в Кафыр-Кумухе опустел. Позже часть каменной кладки замка пошла на строительство школы… Жители надеются, что исторический памятник восстановят.

Здесь был театр

Ознакомившись с главной достопримечательностью, ближе к вечеру отправляюсь дальше. Через час я уже в историко-краеведческом музее Буйнакска. Когда-то здесь был театр. Здание в стиле ампир было построено на средства дагестанских промышленников-меценатов Хизри Гаджиева и Магамы Курахмаева приглашенным из столицы архитектором И. Зильбершмидтом. Театр был оснащен всеми техническими новинками своего времени, вплоть до вращающейся сцены. Здесь располагался Русский любительский театр, основанный в 1885 году командующим десятым Дагестанским конным полком Иваном Багратионом, племянником Петра Багратиона – героя Отечественной войны 1812 года.

Так прошел первый день путешествия из Махачкалы в Буйнакск. В одном из следующих номеров «Дагестанская правда» проведет для своих читателей историческую экскурсию по Буйнакску.

(Продолжение следует)

Купить PDF-версию

Купить PDF-версию

Электроснабжение микрорайона «Пальмира» в Махачкале будет восстановлено до конца дня

Электроснабжение микрорайона «Пальмира» в Махачкале будет восстановлено до конца дня

184

184