Я часто думаю о том, что мне повезло быть лично знакомой с такими корифеями, как Магомед Муртазалиевич. И часто сокрушаюсь, что мне не повезло, что я была слишком молода, чтобы по достоинству оценить это знакомство.

Магомеда Дугричилова я впервые увидела 1 сентября 1987 года. Почему я так хорошо помню эту дату? В тот день нас, старшеклассников из всех школ Буйнакска, собрали в зале кинотеатра «Дагестан». Если кто помнит, 1 сентября по всей стране проводился Урок мира. Именно на такой урок нас и собрали. И перед нами выступали писатель и поэт Петр Малаев и краевед, историк, ветеран Великой Отечественной войны Магомед Дугричилов. Да. Тогда мы были избалованы встречами с ветеранами. И были у той молодежи даже свои любимцы. Таким стал и Дугричилов. Он не говорил красивые и пафосные слова. Просто рассказал несколько случаев из своего боевого прошлого. И весь зал слушал как завороженный.

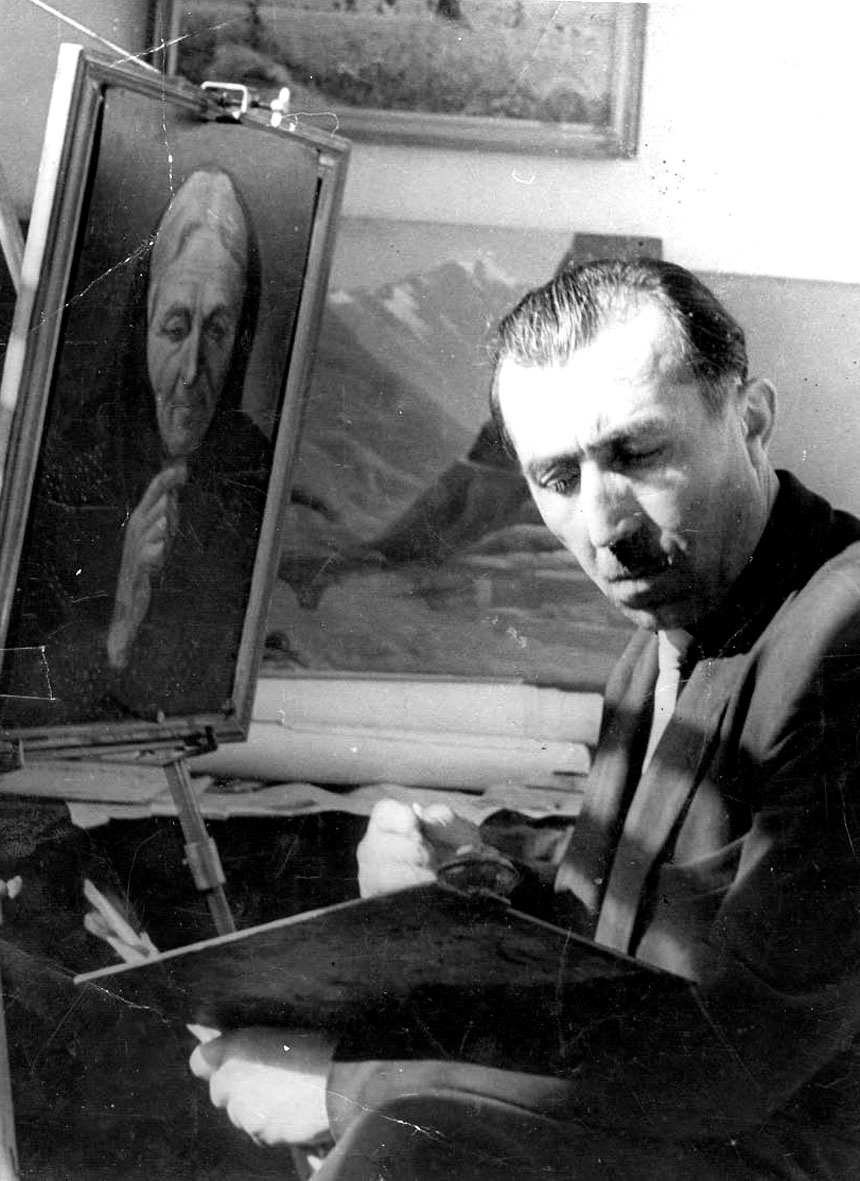

Фото из семейного альбома

Потом, когда я стала корреспондентом в местной газете, мы подружились. С моей стороны это было уважение-восхищение с легкой ноткой боязни (умел Магомед Муртазалиевич внушить страх суровым выражением своего лица с орлиным профилем). А с его стороны это было скорее покровительственно-ироничное принятие этого восхищения. Недавно, кстати, нашла свое первое интервью с ним. Читала и улыбалась, какое оно было еще по-детски наивное и умиляюще бестолковое. Потому что в силу молодости я не понимала, какая глыба передо мной. Не спросила о том, о чем сегодня выпытала бы в первую очередь.

Солдат, художник, учитель, патриот, хранитель истории Магомед Дугричилов. Каким же он был? Откуда его корни?

Родился 15 апреля 1925 года в селе Согратль Гунибского района, в семье Муртазали и Джавгарат Дугричиловых был вторым ребенком. Старшая – Патимат, затем шли Дугрич, Ахмед, Магомед, Хадижат.

В 1932 году пошел в первый класс согратлинской школы, где проучился до 1936 года. Окончить школу не довелось. Семья попала под репрессии и после раскулачивания была выслана в Казахстан. В ауле остался только дед Абдула-Гаджи. За участие в восстании 1877 года он был сослан в Сибирь, в Тобольскую губернию, и в связи с тем, что прошел через царскую каторгу, ему разрешили остаться в родном ауле.

В Казахстане выселенцев вначале поселили на острове Барсагельмес в Аральском море. Через полгода ссыльных переселили на остров Муйнак, затем в город Аральск. Здесь Магомед и закончил школу. Его одноклассниками были дети ссыльных из разных уголков Советского Союза. Вели уроки сосланные сюда профессора и преподаватели столичных вузов.

Когда началась война, в первые же дни пошел в военкомат с просьбой отправить его на фронт. Но ему было всего 16, и потому просьбу не удовлетворили. Парень не сдавался. Еще через год пришел снова.

«В 1942 году я вместе с двумя своими друзьями-одноклассниками подал заявление в военкомат, и в 17 лет мы добровольцами ушли на фронт. Вначале нас командировали в Сталинградское военное училище, но в связи с тем, что там начались бои и училище было расформировано, эшелон с новобранцами отправили в Читу, на Маньчжурскую границу. Здесь в дальнейшем и служил», – рассказывал Магомед Муртазалиевич.

И служил он отчаянно, о чем говорят его 15 боевых наград. За участие в боевых действиях на Забайкальском фронте против японцев был награжден орденами Отечественной войны и Красной Звезды, медалью

«За боевые заслуги».

В 1948 году в чине лейтенанта он демобилизовался и вернулся в Аральск. В этом же году Дугричиловым было разрешено вернуться в Дагестан как семье участника Великой Отечественной войны. Они поселились в городе Буйнакске, где Магомед начинает работать преподавателем сначала в Аварском, а затем в Женском педагогическом училище.

Все свое свободное время Магомед Муртазалиевич посвящает творчеству, живописи. Это увлечение возникло у него еще в детстве. И на фронте он не расставался с альбомом и карандашом, рисовал сцены армейской жизни, портреты своих однополчан.

В Буйнакске он открывает изостудию, где обучает талантливых детей искусству, организует выставки художников. Увлекается фотографией, участвует в республиканских выставках фотохудожников. Неоднократно становится лауреатом конкурсов. Тогда же он познакомился с еще одним легендарным буйнакцем – Булачом Имадутдиновичем Гаджиевым, и дружбу эту они пронесли через всю жизнь.

В 1971 году Дугричилова назначают директором Буйнакского педучилища. После землетрясения учебное заведение перевели в Избербаш. Здесь же, имея солидную базу и прекрасный учебный корпус, Магомед Муртазалиевич убедил руководство Министерства образования в необходимости открытия республиканской школы-интерната для одаренных детей и добился этого. Магомеда Муртазалиевича по-доброму помнят и в Избербаше. Выпускники его интерната ныне педагоги с солидным стажем и богатым методическим опытом. «Семена», посаженные Дугричиловым, дают плодотворный урожай. А первый музей, который он здесь открыл, носит его имя.

Один из его учеников «избербашского периода» Шагитбек Казбеков вспоминал: «Музей, названный впоследствии его именем, – живое напоминание о Магомеде Дугричилове. И таких им оформленных музеев в республике целых восемь! Это ли не вклад его в культуру и искусство Дагестана? А собранная из оригиналов произведений дагестанских художников галерея – это титаническая работа его в деле пропаганды художественного наследия народов наших! Галерея является для нынешних педагогов и студентов педколледжа живым источником вдохновения и расширения кругозора.

Магомед Муртазалиевич многих художников знал лично, следил за их творческим ростом, приглашал в педучилище для встречи со студентами и закупал их картины, которые стоили немалых денег, но это не останавливало нашего директора. Он знал, для чего это делается, и обращал внимание не на материальную ценность экспонируемых картин, а на духовную, которая способствовала воспитанию творческой молодежи на примере прекрасного. Он всегда думал о завтрашнем дне искусства и роли художников. Кстати, сам Магомед Муртазалиевич прекрасно рисовал, мы любовались его безукоризненными картинами, колоритными портретами, монументальными росписями, и шрифтовик он был от Бога. А историю изобразительного искусства знал фундаментально.

Организуемые Дугричиловым внеклассные мероприятия, встречи с деятелями искусства и литературы останутся эталоном методики их организации. Благодаря его связям в педучилище побывал известный советский поэт Алексей Марков, Герои Советского Союза Александр Подорожный и Гаджи Сулейманов, генерал-лейтенант Магомед Танкаев, Герой России Магомед Толбоев, известные в республики люди: Аткай Аджаматов, Мурад Кажлаев, Гамид Рустамов, Гейбат Гейбатов, а Булач Гаджиев вообще был «наш» на всех мероприятиях. Эти встречи расширяли диапазон педагогов и обогащали студентов.

После выхода на пенсию Магомед Дугричилов вернулся в родной Буйнакск и вместе с другом и соратником Булачем Гаджиевым создал здесь Историко-краеведческий музей, директором которого проработал долгие годы.

В одной из своих книг Б. Гаджиев писал о своем друге: «Магомед Дугричилов, заслуженный учитель школ Дагестана и РСФСР, был стремительным, подвижным человеком. Покой был противопоказан ему. Выглядел моложаво, и никак не верилось, что он участник прошедшей войны. Все горело в его руках в хорошем смысле этого слова. Писал ли, рисовал ли, фотографировал ли – все в темпе, все талантливо. Его работы были настоящими произведениями искусства. Поэтому, наверное, музеи, созданные им в Избербаше, в школе

№ 9, и Культурный центр в Буйнакске, – на особом учёте. Он рисовал великолепно, но художником себя не считал. Скромность? Не знаю. Однако в Дагестане не особенно много найдется такого класса художников. Некоторые его ученики, скажем, такие как М. Шабанов и Я. Ягданов, окончили академию им. Репина.

Краеведение в жизни Магомеда Дугричилова – это особая статья. Его девушки из Женского педучилища и мои ребята из школы № 5 сделали немало открытий. Короткие, как выстрел, рассказы Магомеда Муртазалиевича, притчи, стихи и анекдоты постоянно держали ребят в приятном напряжении».

Своей любовью к истории и краеведению Магомед Муртазалиевич «заразил» и младшего сына Микаила, который, как и отец когда-то, сегодня преподает в Буйнакском педагогическом колледже и руководит тем самым музеем, что открыл старший Дугричилов.

Купить PDF-версию

Купить PDF-версию

В Дагестане в суд направлено уголовное дело о шпионаже

В Дагестане в суд направлено уголовное дело о шпионаже

87

87