Тогда информационное противодействие экстремистам, организованное Загиром Аруховым, сыграло большую роль. Однако и после 1999 года подпольные экстремистские группы продолжали действовать, распространяя радикальную идеологию и совершая теракты. В 2002–2004 годах в Дагестане происходят убийства представителей власти и духовенства, взрывы и нападения на сотрудников правоохранительных органов. Власти республики осознавали, что бороться с этим злом необходимо не только силовыми методами, но и идеологически, через консолидацию общества и контрпропаганду антиэкстремистских ценностей.

Именно в этот период на авансцену вышел Загир Сабирович Арухов – ученый-востоковед, журналист и государственный деятель. Осенью 2003 года он возглавил Министерство по национальной политике, делам религий и внешним связям Республики Дагестан (Миннац) – ключевое ведомство, отвечающее за гармонизацию межэтнических и межконфессиональных отношений, за информационную политику и взаимодействие республики с внешним миром. Его назначение произошло при трагических обстоятельствах: прежний министр Магомедсалих Гусаев был убит террористами 27 августа 2003 года – взрыв бомбы оборвал жизнь чиновника, курировавшего национальную политику. Таким образом, Арухову предстояло не только продолжить работу своего предшественника, но и противостоять тем же силам, что уже объявили войну мирной жизни Дагестана. Ситуация требовала твердой руки и ясной стратегии: необходимо было дать отпор идеологическому экстремизму, сохранить гражданский мир между многочисленными народами республики и не допустить раскола по религиозному признаку.

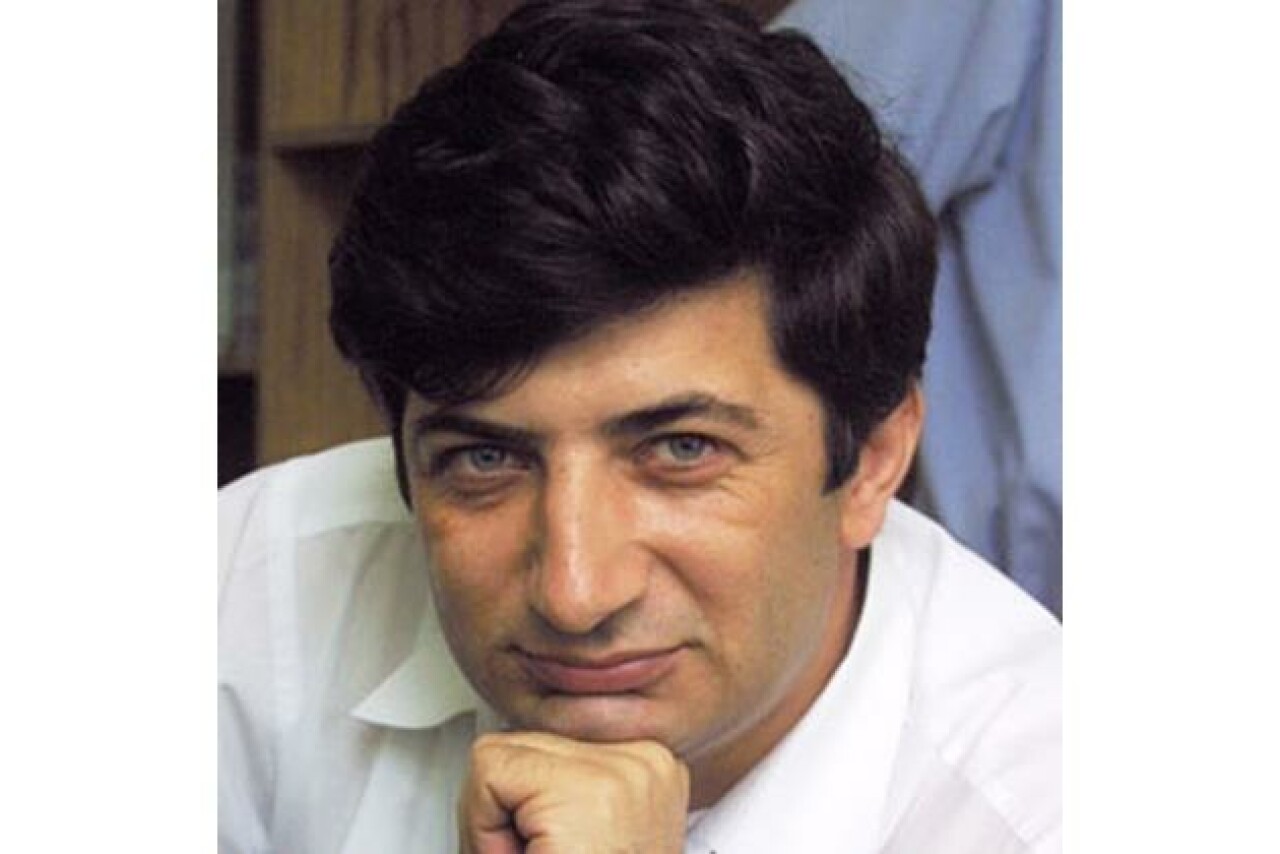

Из биографии Загира Арухова

Родившийся в 1960 году в лезгинском селении Белиджи, он прошел путь от рабочего консервного завода до студента МГУ и крупного ученого. В 1986 году Арухов окончил факультет журналистики МГУ, после чего работал редактором и главным редактором республиканской телерадиокомпании ГТРК «Дагестан». Журналистская карьера дала ему понимание силы слова и медиа, навыки доведения истины до широкой аудитории. В 1990-е гг. он преподавал журналистику в Дагестанском госуниверситете, работал в журнале «Наш Дагестан» и даже успел послужить в дипломатическом ведомстве – руководил консульским отделом представительства МИД РФ в Махачкале. Такой разносторонний опыт – от академической работы до государственной службы – сформировал у Арухова широкий взгляд на проблемы республики.

Особенно ценно для противодействия экстремизму оказалось научное наследие Загира Арухова. Он защитил кандидатскую диссертацию по философии в 1996 году, блестяще раскрыв тему «Концепция джихада в раннем исламе». Молодой ученый уже тогда критически оценивал радикальные интерпретации ислама и фактически предвидел угрозу распространения ваххабизма. Свои исследования Арухов продолжил, подготовив докторскую диссертацию «Джихад и политика в исламской концепции правопорядка» (увы, защитить не успел). Он стал автором более 30 научных работ – монографий и статей, посвящённых политическому исламу, религиозно-политическому экстремизму, феномену джихада, межнациональным отношениям и вопросам геополитики. Он досконально изучил деятельность радикальных групп в разных мусульманских странах – от Саудовской Аравии и Пакистана до Северного Кавказа, выявил причины и формы проявления религиозного экстремизма, проанализировал противоборство официальных духовных институтов и подпольных сектантских течений. Будучи глубоким знатоком ислама и владея арабским языком, Арухов получил уважение и среди светских ученых, и среди многих богословов. Это позволило ему в дальнейшем выстраивать диалог с духовенством на равных, говорить с имамами на одном языке об общих вызовах.

Противодействие экстремизму

Возглавив Миннац Дагестана в октябре 2003 года, Загир Арухов активно занялся формированием идеологии противодействия экстремизму на уровне государственной политики. Он отчетливо понимал, что террористическое подполье питается не только материальной базой, но и идеями – ложными, разрушительными, которые однако могут увлечь часть молодежи и дезориентировать общество. Противопоставить им можно только систему положительных идей и ценностей.

Арухов выдвигал концепцию комплексного подхода к борьбе с экстремизмом. По его убеждению, недостаточно одних силовых мер – необходима глубоко продуманная программа, охватывающая политические, социально-экономические, правовые, идеологические аспекты. Причем важнейшим элементом он называл координацию всех здоровых сил общества – власти, общественных и религиозных организаций, СМИ, институтов воспитания – в противостоянии радикальной угрозе.

Центральное место в идеологии, продвигаемой Аруховым, занимали принципы межконфессиональной толерантности и межэтнического согласия. Дагестан – многонациональная республика, где бок о бок проживают десятки народов и где подавляющее большинство верующих – мусульмане суннитского толка, но есть и последователи других религий (православные, иудеи), свои шиитские общины. Сохранить хрупкий баланс дружбы народов и уважения различий – жизненно важная задача. Экстремисты же стремились расколоть общество, разжечь рознь под религиозными лозунгами.

Против этого Арухов последовательно выступал как публицист и ученый, подчеркивая ценность единства дагестанского народа. Он предупреждал об опасности ваххабизма, который, прикрываясь исламом, сеет нетерпимость и насилие. В научных трудах Загира Сабировича детально раскрыта природа ваххабистского течения и его несовместимость с традициями кавказского ислама. Анализируя события на Северном Кавказе 90-х – начала 2000-х, он показывал, как внешние силы пытались использовать «исламский фактор» для дестабилизации региона. Противопоставить этому Арухов предлагал идею патриотизма, основанного на сотрудничестве всех культур и религий.

На посту министра он уделял большое внимание воспитанию молодежи в духе толерантности и патриотизма. Угроза экстремизма во многом нацелена на молодых, ищущих идею и не всегда умеющих критически оценивать пропаганду. Арухов, обладая педагогическим опытом, понимал, как важно показать молодежи позитивную альтернативу. Арухов инициировал сотрудничество с молодежными организациями Дагестана, курировал, чтобы в СМИ звучал голос молодых в конструктивном ключе. Его концепция мирного общежития народов включала преемственность поколений: молодежь должна была стать носителем идеи межэтнического мира, а не вестись на экстремистские призывы. К сожалению, масштабные молодежные форумы по данной тематике в те годы еще только намечались, но закладка идеологических основ, осуществленная Аруховым, принесла плоды позже, когда развитие гражданского общества в республике набрало обороты.

Мир и согласие

Одной из ключевых задач Загира Арухова на посту министра стала поддержка межнационального согласия в многоэтничном Дагестане. В республике проживают лезгины, аварцы, даргинцы, кумыки, лакцы, табасараны, множество других народов – всего более десятка крупных этносов и множество мелких групп. Исторически Дагестан гордился дружбой народов, однако социально-экономические проблемы и действия внешних сил могли провоцировать трения. Экстремистам выгодно было ослабить республику изнутри, посеяв рознь между народами. Арухов, сам будучи лезгином по происхождению и интернационалистом по убеждениям, сделал все, чтобы не допустить подобных сценариев.

Он развивал государственную национальную политику, основанную на уважении культурного наследия каждого народа при одновременном укреплении общегражданской идентичности. В своих работах Арухов отмечал, что обращение к культурно-историческому наследию, традиционным нормам морали помогает «облагораживать и модернизировать современные новации, адаптируя их к реалиям нынешней жизни» – тем самым достигается гармонизация межнациональных отношений путем нравственной мотивации и ответственности каждого за сохранение мира.

Отдельное направление работы – обеспечение межконфессионального мира. Арухов, курируя сферу религий, выстраивал взаимодействие с духовенством всех традиционных конфессий. С одной стороны, он тесно сотрудничал с Духовным управлением мусульман Дагестана – официальным исламским духовенством. После тяжёлых 90-х, когда был убит муфтий Саид-Мухаммад Абубакаров (в 1998 г. погиб от взрыва бомбы) и произошёл раскол среди мусульман Дагестана из-за влияния ваххабизма, было важно консолидировать умеренных религиозных лидеров.

Арухов, обладавший авторитетом исламоведа, сумел установить доверительный диалог с имамами и шейхами. Он поддерживал проведение регулярных форумов и собраний духовенства, на которых обсуждались меры против экстремистской идеологии. Взаимодействие с духовенством было нацелено на то, чтобы доносить до населения подлинные ценности ислама – миролюбие, милосердие, терпимость – противопоставляя их фанатичным призывам радикалов. Кроме того, Арухов по долгу службы контактировал и с православными священниками в Дагестане, пытаясь укрепить основы межрелигиозного взаимоуважения.

Так, известно, что он обращал внимание на необходимость научного изучения отношений между исламской и христианской цивилизациями на Кавказе и в целом по России, подчёркивая востребованность глубоких исследований в этой сфере. Это говорит о его дальновидности: понимание между религиями – залог того, что экстремисты не смогут сыграть на незнании или стереотипах. Он разработал концепцию «дагестанского дома», где разные народы и религии – это не враги друг другу, а соседи, объединенные общей малой родиной и государственной принадлежностью к России. Эта идеология стала мощным барьером на пути экстремистской пропаганды, пытавшейся противопоставить людей по вере или крови.

Создание единого информационного пространства

К 2003 году информационное поле Дагестана было раздробленным и ослабленным экономическими трудностями: не все газеты выходили регулярно, телевидение имело ограниченные возможности, а в интернет-пространстве республика была представлена слабо. Экстремисты стремились использовать это: подпольные проповедники распространяли листовки, аудиокассеты с радикальными проповедями, позднее появились и интернет-сайты, вещающие ваххабитскую идеологию. Арухов понимал, что правдивая информация – лучшее противоядие от слухов и экстремистской агитации. Загир Арухов сознавал, что отражение реальной, правдивой жизни народов Дагестана в республиканских и центральных СМИ есть основа дальнейшего строительства мирной жизни республики. Поэтому он с первых дней на посту министра поставил приоритетом развитие республиканских СМИ и интеграцию их в единое информационное пространство страны.

При непосредственном участии Арухова в 2003–2004 годах была создана современная информационная инфраструктура Дагестана. Так, по инициативе Загира Сабировича оперативно организовали Республиканское информационное агентство «Дагестан» (РИА «Дагестан») – профессиональное государственное информагентство, публикующее новости о республике на русском и английском языках. Идея открытия такого агентства исходила от одного из заместителей, Умаросмана Гаджиева, и Арухов сразу её подхватил, добившись реализации за короткий срок. РИА «Дагестан» стало официальным источником достоверных новостей, контрмерой против слухов и вбросов. Также по инициативе Арухова была учреждена Республиканская государственная вещательная компания «Дагестан» (РГВК «Дагестан») – новый телеканал, охвативший своим сигналом всю республику. До этого в Дагестане работали ГТРК и несколько частных студий, но единого республиканского канала не было. РГВК под руководством Гаруна Курбанова быстро набрала силу, предоставляя эфирное время на разных языках народов Дагестана и транслируя программы, пропагандирующие мир и согласие. Кроме того, при министерстве был создан Центр стратегических исследований и политических технологий – аналитическая структура, работавшая в интернет-пространстве. Она должна была изучать информационные угрозы, разрабатывать рекомендации по их нейтрализации и фактически стала мозговым центром по вопросам идеологии и СМИ.

Под руководством Арухова дагестанские СМИ окрепли и заняли достойное место в медийном пространстве страны. Республиканские газеты – многие из которых издаются на родных языках народов Дагестана – получили от министерства поддержку и стимулирование. Национальные газеты (лезгинская, аварская, даргинская и др.) стали чаще выходить, их материалы стали доступнее широкой публике, в том числе переводились на русский язык, чтобы все этнические группы лучше понимали проблемы и достижения друг друга.

Сам Арухов, как бывший журналист, уделял личное внимание качеству контента. Он призывал журналистов показывать реальную жизнь, избегать односторонней пропаганды, но вместе с тем не давать трибуны экстремистским идеям. В результате этой политики была создана, по выражению современников, «обширная информационная база, получившая признание многих российских и мировых СМИ». Дагестан из информационно периферийного региона превратился в субъект с ясным голосом на федеральном уровне.

Кроме внутренней консолидации инфополя, Арухов стремился наладить информационный мост между Дагестаном и внешним миром – как остальной Россией, так и соседними регионами. Показательна такая инициатива: при его участии был проведен первый в истории межрегиональный телемост «Махачкала – Грозный». Тогда, в начале 2000-х, это было новаторским шагом – прямой эфир между столицей Дагестана и столицей Чечни, еще недавно охваченной войной. Телемост позволил жителям двух республик обсудить общие проблемы, снять предубеждения, продемонстрировать солидарность в стремлении к миру. Фактически это была акция по примирению и взаимопониманию между двумя братскими народами, которые экстремисты пытались столкнуть лбами. Также он наладил контакты с центральными российскими СМИ, приглашал журналистов федеральных каналов и газет приезжать в Дагестан, чтобы они своими глазами увидели ситуацию и доносили до всей страны объективную картину.

Такая открытость снижала пространство для домыслов и слухов, которыми могли воспользоваться деструктивные силы. Недаром именно за «контрпропаганду» против экстремистов его и возненавидели враги: впоследствии следствие установило, что лидер подполья Расул Макашарипов спланировал убийство Арухова за его непримиримую позицию и борьбу с теми, кто распространял среди населения идеи терроризма и свержения конституционного строя. Это признание врагов – лучшая характеристика эффективности работы Загира Сабировича на информационном фронте.

Вызовы и личный подвиг Арухова

Деятельность Загира Арухова в 2003–2005 годах разворачивалась в условиях постоянного риска. Экстремистское подполье объявило охоту на представителей власти, особенно на тех, кто открыто противостоял их идеям. Арухов отдавал себе отчет, что находится под прицелом. По воспоминаниям близких, он догадывался о готовящемся покушении – за несколько недель до трагедии даже перестал выходить на балкон, опасаясь снайпера, и говорил семье, что возможно уйдет со «своей проклятой работы» ради безопасности. Однако чувство долга пересилило страх. Он не снял с себя ответственности и продолжал возглавлять борьбу с экстремизмом, прекрасно понимая цену, которую может заплатить.

Эти опасения подтвердились: 20 мая 2005 года Загир Арухов был жестоко убит террористами у порога собственного дома. Когда он вечером возвращался с работы и вошел в подъезд многоэтажки, заложенная преступниками бомба чудовищной силы взорвалась, обрушив лестничные пролеты. Министр и его охранник погибли на месте, несколько случайных людей, включая детей, получили ранения. Этим взрывом экстремисты надеялись не только свести счеты с конкретным врагом, но и запугать власти и общество, сорвать начатые Аруховым мирные инициативы.

Гибель Загира Арухова стала тяжелым ударом для Дагестана. Люди потеряли талантливого руководителя, ученого и публициста, внёсшего огромный вклад в обеспечение безопасности и единства республики. Но, несмотря на трагедию, то дело, которому он посвятил себя, не пропало. Наоборот, оно продолжило развиваться. Власти сделали выводы: меры по защите чиновников, занимающихся столь опасным направлением, были усилены. В обществе смерть Арухова вызвала волну возмущения против террористов и еще больше сплотила дагестанцев. Как отмечали многие, резонанс был колоссальным, люди всех национальностей и вероисповеданий ощущали, что потеряли защитника мира и согласия. Но врагам не удалось посеять страх – начатые Аруховым инициативы продолжили его коллеги и соратники.

Наследие и память

В короткий период 2003–2005 гг. Загир Арухов успел сделать для Дагестана больше, чем некоторые успевают за десятилетия. Его научные труды и идеи легли в основу государственной стратегии противодействия экстремизму. Уже после его гибели были реализованы предложения, о которых он говорил: приняты республиканские целевые программы по борьбе с терроризмом, началось активное вовлечение общественности и духовенства в профилактику радикализма. В 2007 году в Москве вышла в свет фундаментальная монография «Религиозно-политический экстремизм и этноконфессиональная толерантность на Северном Кавказе», написанная в соавторстве З. С. Арухова (посмертно) с профессорами А.К.Алиевым и К.М.Ханбабаевым. Монография получила высокую оценку и была выдвинута на Государственную премию Республики Дагестан. Сам же Арухов посмертно был удостоен Государственной премии РД в области общественных наук за 2005 год – заслуженное признание его вклада.

Учрежденные им медийные структуры продолжают успешно работать. РИА «Дагестан» по-прежнему является одним из ведущих источников новостей о республике, а РГВК «Дагестан» – популярным телеканалом, транслирующим передачи на многих языках Дагестана. Эти ресурсы не только информируют население, но и служат задачам просвещения, укрепления мира, которые заложил их основатель. В информационной сфере Дагестана уже давно действует та единая политика, к которой стремился Арухов – политика правды, конструктивного диалога, отпора экстремистским идеям на идеологическом фронте.

Память о Загире Арухове бережно хранится. Его именем названы улицы в родном поселке Белиджи и в Махачкале. Ежегодно в мае дагестанцы вспоминают его как героя, отдавшего жизнь в борьбе с террором. Проходят вечера памяти, встречи с молодежью, посвященные его деятельности. Например, в 2021 году мероприятие памяти Арухова состоялось даже в Нижнем Новгороде – далеко за пределами Дагестана, что подчеркивает всероссийское значение его фигуры. Он стал символом умного противоборства терроризму – не только силой оружия, но и силой пера, слова, науки.

Загир Сабирович Арухов прожил всего 44 года, но оставил яркий след. Он сплотил вокруг себя команду профессионалов и патриотов, зарядил их своим энтузиазмом и верой в лучшее будущее Дагестана. Его убийцы рассчитывали оборвать эту работу, посеять хаос, но просчитались. Дело Арухова живет – в каждой мирной инициативе, в каждом совместном празднике народов Дагестана.

Автор этих строк убежден: заслуги Загира Арухова перед республикой и страной навсегда вписаны в историю. Его жизнь – пример того, как один человек с идеей и знанием может противостоять тьме фанатизма. А его гибель – трагическое, но вдохновляющее напоминание нам всем о цене, которую порой приходится платить за мир и согласие. Память об Арухове обязывает сегодняшних лидеров Дагестана продолжать его дело с той же честностью, мудростью и самоотверженностью.

Купить PDF-версию

Купить PDF-версию

Махачкалинские школьники встретились с офицером Росгвардии

Махачкалинские школьники встретились с офицером Росгвардии

156

156