«Бабуся, вождей повесили!»

– Моё детство проходило в городе Рязани. Папа и мама были тогда студентами, жили в общежитии, соответственно детей заводить не разрешалось. Поэтому когда я родился – жил у родителей мамы, которые были учителями. А мои родители наезжали из Рязани, когда могли.

И вот приезжал папа, он был архитектор по образованию, и рисовал. Я как сейчас помню: он акварелью писал портрет тестя. Тесть преподавал математику в пехотной школе и в полувоенном костюме, с сияющими сапогами нога на ногу позировал. И так, глядя на папу, начал пачкать бумагу и я. И первый мой рисунок сохранился. Зажатым в детском кулаке карандашом нарисована каракуля, и рукой папы подписано, что это «гусь открыл рот и видит язычок». Нужно долго разбираться, где гусь, где язычок. С того момента я начал рисовать, шёл всё дальше и дальше.

У меня были, конечно, свои рязанские привязанности. Я очень любил праздники, майские, октябрьские, и когда приходили эти праздники, я с восторгом вбегал в комнату и кричал: «Бабуся, вождей повесили!». Вождей вешали везде: на улицах, на стенах домов, в Политбюро. Шли демонстрации, оркестры играли, и это проходило красиво и здорово. Всё это я пытался рисовать: портреты вождей, Сталина в усах, Ворошилова в портупее. Можно представить, как это у меня получалось, какой был Сталин и какой Ворошилов.

В 41-м году, мне тогда было четыре года, папа ушёл на фронт. А мама со мной уехала к своему дедушке в Рязанскую область. Эта среда, конечно, не городская, и всё для меня было удивительно.

Приехали мы туда поздней осенью 41-го. Помню, я всё возмущался, почему в деревне нет демонстраций, почему там не носят флаги. В деревне по ночам проводили «затемнения». Немцы захватывали Москву и были совсем близко, буквально километрах в двадцати.

Всё это имело значение для моего становления.

В деревне жил прадедушка Иван Мефодиевич, с которым я главным образом проводил время. Мама с другими женщинами была на полевых работах, а зимой преподавала в школе. Дедушка возил рыбу и нас с мамой подкармливал. На рыбу он ставил такую снасть – «нерёта», по-другому её ещё называют «вёрш». По существу, это приспособление, похожее на сосуд, работает по принципу чернильницы-непроливайки. Рыба заходит в жерло и обратно не выходит. И то же самое – сомовые кошёлки, ставятся на сомов. Они плетутся из прутьев и бывают довольно большого размера. Ставят их на каменистых перекатах, жерлом против течения, и рыба туда заходит.

Поставил дедушка как-то свою кошёлку и, видимо, забыл. Когда мы пришли туда через два дня, дедушка даже не взял с собой мешки, потому что думал, что место неперспективное. И попались два здоровенных сома, а мешка нет. Сомов удержать трудно, они большие и все в слизи. Но гениальный дедушка нашёл выход: у него были холщовые подштанники, которые он надевал, когда заходил в воду, чтобы не порезаться об острую траву. В каждую штанину он заправил по сому, весь этот хомут закинул на шею и снизу ещё подвязал тесёмкой.

Мы с дедушкой вступили в село, следом бежали мальчишки и кричали: «Дед Иван сомов поймал!». Я купался в лучах дедушкиной славы, мне тогда казалось, что звонили колокола. Ещё я помню, как дедушка по моей ноге вырезал колодку и сплёл лапти. Носить их было необыкновенно комфортно, я в них везде шастал.

«Сколько вокруг греков!»

– А если бы ваше детство было городским, жили бы вы только в Москве, вы бы стали таким же художником?

– Ну, наверное, интересы были бы другими.

В Москву я попал, когда был в третьем классе. Демобилизовался папа, он ещё на Японском фронте воевал. Они с мамой перевезли меня в Москву, в комнатку студенческую в общежитии на Соколе. Таких общежитий было несколько. В этой комнатке мы прожили три года, и там родилась моя сестра. Но тогда в Москве у меня были интересы совершенно другие, конечно, интересы книжные.

Довольно рано прочёл сатирический роман Франсуа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль». В четвёртом классе ещё я читал какие-то черногорские легенды в стихах, очень красивые стихи. Например:

На Чиновском трубы возгремели,

Застучали конские копыта,

И слились в единый голос битвы

Крики, визги, топот, лязги, ржанье.

Полетело войско храбрых турок,

Ещё больше доблестных юнаков

Полегло, спасая государя

И себя от недругов заклятых.

И всё это мне хотелось рисовать. Историю я воспринимал как некое костюмированное действо, а наша учительница от нас требовала социологию. Да какая социология, что вы?! Костюмы – и всё тут! Поэтому мне поставили «тройку» за экзамен по истории.

Ещё любил «Сказки великих озёр», автор – Кеннеди Ховард Ангус. Изданные в 1911 году в издательстве «Товарищество М.О. Вольф». Я пытался потом разыскать эту книжку, но не смог. Мы с Юлей (дочь художника. – М. Г.), правда, нашли потом в Интернете только текст. Книжка была с иллюстрациями Феликса Ренингтона…

В Москве мои интеллигентные родители повели меня в музей. Повели меня в «изобразилку» – музей изобразительных искусств имени Пушкина. Я с восторгом смотрел на фронтоны с изображением сражающихся воинов; все они были со щитами, мечами, в шлемах, но совершенно голые, это меня как-то очень удивило. Я думал: «Как же бедным холодно!». А потом, оказавшись с папой в бане, я подумал: «Сколько вокруг греков!». И всё это я рисовал, вываливал на бумагу: и всех этих самых древних греков, и индейцев, и сербов, и всех-всех – кого хотите.

Прочитал я ещё Давида Сасунского, народный армянский эпос, это тоже меня чрезвычайно занимало. Меня занимало многое, так что не знаю, куда бы я метнулся, если бы не провёл детство в деревне. Но в изобразительное искусство я метнулся бы всё равно…

От хвоста до гривы

– Деревенские впечатления всё равно были, ведь там были какие интересы… На маленьких детей, тогда моих сверстников, была возложена такая задача: когда болезнь гнала скотину – мальчики выстраивались кругами, перехватывали животное и загоняли обратно во двор. Потому что если она пронесётся мимо, то ищи её в поле, а она там будет недоенная мычать от боли, поэтому мальчики стояли вокруг с кнутами и загоняли её. В тот момент, когда я начал этим заниматься, у дедушки, Ивана Мефодиевича, были козы. А потом, к концу войны, когда из Рязани приехали дедушка с бабушкой – Дмитрий Иванович и Елена Ивановна, – была куплена тёлка, то есть была даже не куплена, а на зеркало и ещё на какие-то рязанские вещи обменена. Она называлась Лысёнка, рыженькая такая чудесная коровка. Доить корову дедушка ходил сам. Елена Ивановна была маленькой, и её не допускали. Сам я доить не пробовал, это физически трудная вещь.

Мужики все были на фронте с лошадями, мы работали на волах. Все эти крестьянские работы осуществлялись на быках или волах, и в поле работали подростки лет пятнадцати. Маленьким детям, с семи-восьми лет, поручалось отвести быков в ночное.

Несколько раз и у меня получилось: бык, которого отводил, был жёлто-пегий, и звали его Листоня. Я на нём верхом торжественно проезжал по селу. Правда, это было всего несколько раз. Кому-то из моих деревенских сверстников захотелось подшутить, и он этого Листоню подхлестнул. Листоня накинул задком, я с него скатился назад к вящей радости шутников. Я садился на быка, цепляясь за шкуру, уздечек не было.

Ребятишки, которые скотину встречали, стояли с кнутами, и эти кнуты – это тоже было моё деревенское увлечение. Кнутами я научился щёлкать вначале, это тоже своего рода наука, и научился их изготовлять. Все плели эти кнуты. Если кнут хорошо сплетён, он должен, начиная от кнутовища, постепенно становиться тоньше, сходить на нет. Навивают его к концу так называемой волосянкой. Нужно подкрасться к лошади и отрезать у неё от хвоста или от гривы волос. Этим конским волосом навивают кнут. И такой вот кнут жахнет, что твоё ружьё, так что уши закладывает. И вот этими кнутами, конечно, хвастались друг перед другом.

Это было в 1942 году. Меня напугали раком. Раков водилось множество в нашей речке Парах. Они обитали в пещерках под берегом. И сельские ребятишки запросто – засучивали рукава, вытаскивали раков. Были даже энтузиасты, которые съедали их сырыми – голодные были времена. И однажды кто-то из ребят постарше этого рака посадил мне на грудь. Я дико завизжал. И с тех пор я раков боюсь панически, даже с пивом. Хотя они красивые, слов нет. Для меня это психологическая травма.

Женоненавистник

– В какой момент вы поняли, что у вас есть какие-то особые интересы и способности всматриваться в природу, в животных?

– Это было раньше, до школы. Я в сельской школе учился, меня уже третьеклассником в Москву забрали. В Летниках бумаги не было, даже школьники писали на обрывках газет, где можно было, даже на бересте. У мамы в ящике хранилось несколько листочков бумаги в клеточку, чтобы папе на фронт писать письма. Я эти листочки нашёл и, конечно, изрисовал, и это было тоже своего рода преступлением. Наверное, лет 5 мне было или 4. Мне хотелось рисовать, рисовать, рисовать. В 1943 году на неделю с фронта приехал папа в отпуск. Он посмотрел мои рисунки, посмотрел с интересом. В общем, он меня поощрял, и в письмах писал об этом. Он профессионал.

Закончил я в Москве 3-й класс, 4-й. После этого папа мне заявил, что существует СХШ и я буду в эту СХШ сдавать экзамен. И первый вопрос, который я задал: с девчонками вместе там учатся или нет? Мне категорически не хотелось с девчонками. На мой вопрос папа ответил: с девчонками. И, видя мою кислую физиономию, папа сказал, что такие женоненавистники, как я, обычно рано женятся, и ведь как в воду глядел, я женился действительно рано и к тому же на девчонке из своего класса! 57 лет вместе.

Мы учились вместе с девочками. Правда, тогда девочек было подавляющее меньшинство. Сейчас, насколько я знаю, наоборот. Все мальчики ушли в сторожа, или, как их называют, охранники.

В школе я учился 7 лет. С первого класса в школе у меня не было контакта с учителями. Мне было совершенно не ясно, зачем полгода карандашом «долбить» гипс. В общем, никакого интереса. Этих композиций на первом просмотре я представил более десятка, по-моему. Там были всё битвы, битвы, индейцы. Была одна-единственная композиция, изображающая какой-то уличный сюжет. Она была действительно отвратительная, и мне поставили за неё «двойку», а остальное просто не засчитали. Всего этого не должно быть.

Таким образом, первые годы я перебивался на троечках. Но продолжал учиться, не ушёл, не обиделся. Преподаватели успокаивали родителей, что, в общем, я не без способностей.

Надо сказать, в этой школе учились люди выдающиеся. Например, Алёша Эдис, который немного младше меня. Представьте себе, если мэтр минималистики Василий Алексеевич Ватагин написал книжку и добавил в неё несколько рисунков Алексея, это что-то да значит.

Похороны графа Оргаса и законы композиции

– Кто из учителей сильнее всего повлиял на вас?

– В 5-м классе у нас появился очень хороший педагог, Андрей Петрович Горский, живописец. Он преподавал у нас всего полгода, но именно его я считаю своим учителем. Бывает так, затронет.

У нас там бывали академические постановки. К примеру, женщина поясного изображения. Андрей Петрович принёс как-то репродукции Веласкеса, ещё что-то, много показывал. Помню картину Эль Греко «Похороны графа Оргаса». Там испанские гранды в чёрном, в белых воротниках роскошных, и портрет на портрете. Всё это показывал, и мы, конечно, ахали, потому что, хотя библиотека у нас в школе была очень хорошая, но почему-то мы туда не заходили. А он нас приобщал. Один раз сказал: «А вот так не нужно делать», – и показал, по-моему, журнал «Советское искусство» 1952 года, когда было 100-летие со дня смерти Гоголя. Там была картинка страничная, которая изображала спиной в ложе аплодирующего Белинского, а за его плечом на театральной сцене запечатлена немая сцена из «Ревизора». Он сказал: «Смотрите, какой детский лепет! Никакой пластической связи нет между этой дурацкой спиной и людьми на сцене. Не всякое случайное сопоставление предметов есть композиция!».

У него я схлопотал первую «пятёрку» по композиции. Мы видели его дипломную работу. Он пришёл к нам, окончив институт. В институте он окончил театрально-декоративное отделение, у самого Курилки учился. Он создал декорации к «Хованщине». И когда мы посмотрели эти декорации в Академии художеств, авторитет Андрея Петровича в наших глазах очень сильно поднялся. Он умер года два назад, ему было, как Микеланджело, 89 лет.

Откуда дует ветер

– Что больше всего вам нравится рисовать?

– Рисованием пейзажей я увлёкся по инициативе жены. Мы купили дом под Переяславлем-Залесским, а там леса, которые для меня имели большое значение. Что-то я с натуры писал красками, но больше рисовал карандашом и словами подписывал цвета. Записывал такие подробности, как направление ветра или какие очертания принимает вода. Потом из этих зарисовок и заметок выплывали картинки. Всё это происходит уже в течение пятидесяти лет. И получилось так, что эти самые пейзажи Переяславля-Залесского поселились у меня и в Сибири, и в Западной Европе. И во многих моих книгах на иллюстрациях – зарисовки из заповедных мест Переяславля-Залесского.

Эти пейзажи я населял животными. Рисовал их в зоопарках. Животных я начал рисовать ещё в московской художественной школе. И среди знакомых и окружающих было много людей, умеющих хорошо рисовать зверей. Были такие круги по интересам людей.

Вот такая моя история. В другой раз можно было бы и ещё истории вспомнить, но, думаю, вы всё сами в моих картинках найдёте.

Международный фестиваль детской книги проходил в Москве осенью, и хочется снова вспомнить его в связи с одной интересной встречей, которая по своей обстоятельности и неторопливости никак не вписывалась в репортажный материал.

Круглый стол по книжной иллюстрации, посвящённый анималистике, подарил мне встречу с корифеем этого жанра и удивительным рассказчиком. Собственно, беседовала с ним художник-график Ольга Монина, и слушал его не я один, а десятки людей: художников, читателей, среди которых было много детей.

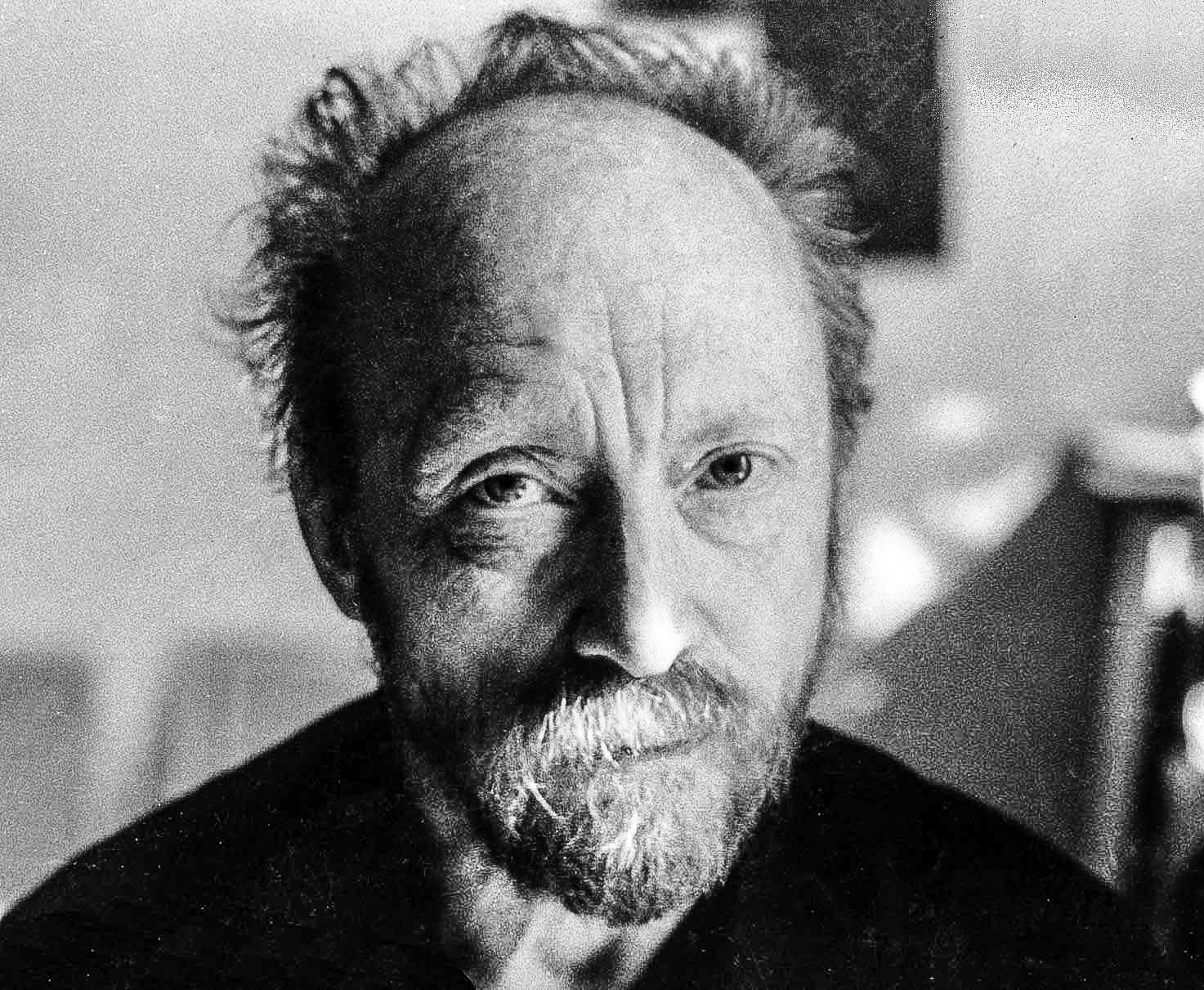

Рассказ Николая Александровича Устинова интересен по многим причинам. Во-первых, он выдающийся художник-иллюстратор и пейзажист. Во-вторых, я давно не видел художников, которые так увлекательно говорили бы о простых вещах. Но прелесть в том, что эти детали складывались в чудесные сюжеты. В-третьих, было полное ощущение, что на встречу пришёл художник из другой эпохи. Мэтр говорил языком, который я, к счастью, ещё застал в своём детстве, – он был наполнен глубиной и звучанием той забытой поры. Его язык не засорён современной терминологией, а история детства послужила бы лучшим примером для тех мальчишек и девчонок, которые мечтают стать художниками.

Он часто вздыхал и после каждого эпизода переводил дыхание, иногда обращался к детям со словами «не наскучил я вам своей болтовнёй?», из-за проблем со слухом переспрашивал вопросы у сидящей рядом дочери, и это придавало рассказу такую удивительную прелесть!

Несколько отступлений по теме

Николай Александрович Устинов родился в 1937 году. В 1961-м окончил московскую художественную школу, затем учился в Московском художественном институте имени Сурикова на графическом факультете. Начинал свою карьеру как карикатурист, его работы неоднократно печатались в известном сатирическом журнале «Крокодил».

В 1963 году работал в детском журнале «Мурзилка», для которого рисовали и другие замечательные художники – Чарушин, Васнецов, Конашевич, Монин, Чижиков, Перцев и многие другие.

Николай Александрович проиллюстрировал более 300 произведений. Книги с его иллюстрациями издаются по всему миру. За многолетнюю работу в детской книге он получил много наград, и среди них главная – золотая медаль Российской академии художеств.

Ольга Монина – художник-график, доцент кафедры иллюстрации и эстампа Института графики и искусства книги имени В.А. Фаворского. Ольга Евгеньевна – выпускница факультета художественно-технического оформления печатной продукции Московского полиграфического института, в её багаже более 30 иллюстрированных книг. Она дочь выдающегося народного художника России, иллюстратора, члена-корреспондента Российской академии художеств Евгения Григорьевича Монина.

Не поленитесь и залезьте в свою библиотеку, туда, где большой стопкой хранится детская литература. Не знаю, в каком состоянии она у вас, у меня тонкие детские книжки сшиты в толстые талмуды, поскольку обложки многих из них пострадали от ненасытных детских ручонок моих сестёр и братьев, а потом собственных детей. Так вот, я нашёл по крайне мере три книги, оформленные Евгением Мониным: «Стойкий оловянный солдатик», издательство «Малыш», 1983; «Итальянские сказки», издательство «Детская литература», 1981; «Сказки братьев Гримм», издательство «Малыш», 1976.

Василий Алексеевич Ватагин (1883–1969)

российский и советский график и скульптор-анималист, педагог, профессор, академик АХ СССР, народный художник РСФСР, лауреат Сталинской премии третьей степени.

Купить PDF-версию

Купить PDF-версию

Электроснабжение микрорайона «Пальмира» в Махачкале будет восстановлено до конца дня

Электроснабжение микрорайона «Пальмира» в Махачкале будет восстановлено до конца дня

159

159