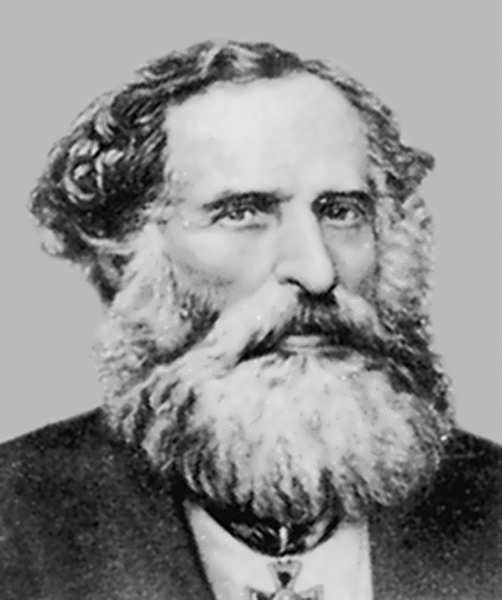

Следуя его совету, решил предоставить статью о Мухаммад-Али Касимовиче Казем-Беке (на снимке) (1802-1870 гг.). Я первым в стране написал книгу о нем еще в 1963 году, которая вызвала негативную реакцию не только партийных органов, но и научной общественности республики. Наши историки отвергли ее не только по идейно-политическим соображениям – Казем-Бек, мол, профессор императорского университета, но и за то, что он якобы не имеет никакого отношения к Дагестану. Имеющиеся в книге ссылки на архивы и мои объяснения, что в архивах Ленинграда, Казанского и Ленинградского университетов, где он работал, имеются написанные его рукой автобиографии, где он называет себя дагестанцем, не принимались во внимание.

Не будет преувеличением сказать, что ни по научным результатам, ни по популярности в России, Европе и мусульманском мире не было тогда равного ему востоковеда. И сегодня его публикации актуальны как в научном, так и в пропагандистском отношениях.

Мухаммад-Али Казем-Бек родился и вырос в семье шейх-уль-ислама Дербентского ханства, знал 9 языков. Достиг вершины в педагогической деятельности и академической науке. Более 45 лет работал деканом и заведующим кафедрами восточной словесности Казанского и Санкт-Петербургского университетов. Как первому общепризнанному востоковеду, ему было поручено создание первого и единственного в России факультета восточных языков, где он бессменно работал деканом.

В дни защиты докторской диссертации в 1964 году я был на этом факультете, в кабинете Казем-Бека и в музее, где висели портреты нашего земляка. Не скрою, что я испытал большую гордость за него, за наш Дагестан, когда сотрудница музея рассказывала о его жизни и деятельности.

Мухаммад-Али выехал в Россию вслед за сосланным царскими властями отцом. Не буду останавливаться здесь на его деятельности, не связанной с Дагестаном. Важно отметить, что Казем-Бек быстро приобрел большую популярность как знаток мусульманского Востока и был приглашен преподавателем восточной словесности Казанского университета. Отсюда началась его педагогическая и научная карьера.

Получив через Российскую академию наук на рецензию рукопись Казем-Бека, академик Дорн дал ей самую высокую оценку. Она была отмечена высокой Демидовской премией. Этот труд принес ученому мировую славу.

Хотя Казем-Бек был воспитан на традициях мусульманской культуры, он одним из первых на Кавказе осознал прогрессивное значение России и ее культуры для мусульманских народов страны и посвятил себя служению российской науке и просвещению народа.

Ученый опубликовал около 30 работ, посвященных проблемам истории и культуры Дагестана. В ряде работ он подчеркивает, что в Дагестане широко распространены мусульманская образованность, арабский язык. «В номенклатуре ученых Востока, — писал он, — более пятидесяти громких имен принадлежат Дагестану; там были, как есть и ныне, отличные (по мусульманской оценке) филологи, философы и законоведы».

Не потеряли свою актуальность его многочисленные работы по суфизму, мюридизму, бабизму и в особенности по раннему исламу. Большую популярность в России и Европе получило его капитальное исследование «Дербент-наме». Достав с большим трудом рукопись этого сочинения, он тщательно сверил ее со сведениями по истории Дербента и вариантами рукописей, сохранившихся в различных государственных архивах, отбрасывая вымыслы и восполняя пробелы. Получив через Российскую академию наук на рецензию рукопись Казем-Бека, академик Дорн дал ей самую высокую оценку. Она была отмечена высокой Демидовской премией. Этот труд принес ученому мировую славу. За короткое время его работа была переведена на многие европейские языки.

Известно, что в российской печати движение горцев объяснялось их мусульманским фанатизмом и властолюбием имамов, в первую очередь Шамиля. И у Казем-Бека не было конкретного представления о них, пока он не встретился с Шамилем. В полдень у меня на квартире в Санкт-Петербурге, куда приехал имам со своим сыном и свитой, я познакомился с ними. Шамиль после приветствия сказал ему, что хотел написать тебе письмо, адресуя так: «О ты, которого я не видел еще, но которого знаю, – мир тебе». Речь идет о том, что каким – то образом Шамиль получал работу Казем-Бека по мусульманскому законодательству («Мюхтересель вигкает»), с которой он познакомился и использовал в какой-то мере при разработке своих низамов. В ответ ученый заявил: «Благодарю тебя, знаменитый имам, которого знает по имени весь свет. Многие именитые люди позавидовали бы теперь мне, беседующему с таким гостем».

Разумеется, Шамиль хотел видеть Казем-Бека и потому, что он был очень популярным в России мусульманским ученым. Представляется, что, планируя приглашение имама Шамиля в Санкт-Петербург, и власти России считали желательным такую встречу имама с ним. Это имело немаловажное политическое значение для России.

Обобщая встречи с Шамилем, Казем-Бек пишет: «Меня более всего поразила любовь к разговору о науках, конечно, таких, которые доступны дагестанским (мусульманским. – М.А.) ученым». В частности, Шамиля особенно заинтересовал Кронштадт, находящиеся там военные корабли, пишет Казем-Бек.

Следует подчеркнуть, что общение с Шамилем и близкое знакомство с его деятельностью по управлению имаматом, стратегией и тактикой освободительной борьбы побудили Казем-Бека изменить свое отношение к движению горцев и личности Шамиля. Опровергая измышления дворянской печати, он писал: «Шамиль — фанатик и делал и делает все по убеждению. Между тем у него много доброго и готовности к добру. Притворства в нем я не заметил. Главную черту его характера я понял так: исполнение всего того, что внушало ему убеждение, он подчинил правилам, диктованным холодным умом с малым участием сердца, если не вовсе без этого участия».

Связи Казем-Бека с Шамилем не прерывались, пока последний находился в Калуге. Шамиль через своих людей получал у Казем-Бека желаемые работы и после ознакомления возвращал их. Последнее письмо Шамиля было из Стамбула, где он остановился по пути в Мекку, в котором, как отмечает Казем-Бек, Шамиль извинялся, что поступил не как горец, увозя с собой его работы. Он писал, что для него они были большим утешением в Калуге.

После основательного ознакомления с Шамилем и его деятельностью как имама Казем-Бек опубликовал 17 статей в европейской печати и несколько работ и статей в российской прессе, где впервые в мировой истории дал в основном объективную оценку движения горцев Дагестана и Чечни в 20-50-х годах XIX века, а также личности имама Шамиля.

Находясь на службе у царского правительства, Казем-Бек не мог открыто сказать о причинах борьбы горцев, но и то, что он писал о ней, было смелым шагом. Ученый писал, что политика России в Дагестане не была продуманной и не соответствовала условиям жизни и характеру горцев, она не обеспечивала им правосудие. Такая политика, по его словам, не могла не вызвать недовольство горцев, которым и воспользовались Казимагомед и Шамиль. Он отмечает, что Шамиль долго еще не будет анахронизмом, о нем будут писать у нас и в Европе еще долго.

«В имени Шамиля скрывается много мыслей исторических и патриотических… Разумные русские патриоты не гнушаются его имени… Он все-таки герой и создатель героев». Казем-Бек характеризует Шамиля как храброго и умного человека, опытного полководца, мудрого государственного и политического деятеля, сумевшего объединить и возглавить движение горцев.

Из работ Казем-Бека о движении горцев и Шамиле, опубликованных в России, наиболее ценной для современности является «Мюридизм и Шамиль». После написания этой работы прошло более полутора столетий, наука за это время продвинулась далеко вперед, в том числе в исследовании этой проблемы, но тем не менее в ней содержатся ценные и верные мысли об исламе, мюридизме, суфизме, движении горцев Дагестана и Чечни, имаме Шамиле и др.

Интересную, ценную работу оставил Казем-Бек и о другом деятеле освободительного движения на Северо-Восточном Кавказе — мюриде Шамиля Мухаммед-Амине Асиялове. Он встречался с ним несколько раз, затем Мухаммед-Амин вручил ученому своего рода воспоминания о своей борьбе.

Казем-Бек отзывается о нем как о высококультурном, добром и предупредительном человеке, особо отмечает широкий кругозор его мусульманских знаний и хорошее знание арабского языка. С удивлением ученый подчеркивает, что Мухаммед-Амин высоко отозвался о российском законе веротерпимости, назвав этот закон «умным, поскольку всякое вероисповедание живет по-своему, как повелевают ему закон и совесть».

Казем-Бек с искренним уважением и любовью относился к Дагестану как к своей родине. Он приобщил к просветительской и научной деятельности многих дагестанцев — Мирзу Хайдара, Мирзу Таги Муллу, Касима и Абдусатара Казем-Беков, М.-Э.Османова и других, которые стали корреспондентами университета, учеными-историками и преподавателями Казанского университета. Он помогал многим из них в культурном и научном росте, подготовке и выпуске их работ, поддерживал материально нуждающихся студентов из мусульманских окраин России в своем вузе. Поэтому во многих мусульманских регионах отмечаются его юбилеи, издаются его работы, кое-где есть уголки его имени в музеях и даже музеи. В музее Дербента есть уголок Казем-Бека, созданный после многократных наших обращений совместно со знатоком истории и культуры Дербента Г.Гусейновым.

Мухаммад-Али Казем-Бек заслуживает того, чтобы отметили его заслуги на уровне республики. В 2012 году ко мне поступило письмо из Татарской академии наук с соображениями о целесообразности отметить очередной юбилей Казем-Бека (210 лет со дня рождения) на его родине – в Дербенте. К сожалению, на наше письмо руководство города не сочло нужным ответить.

Магомед Абдуллаев, профессор

Купить PDF-версию

Купить PDF-версию

В Дагестанских Огнях задержана выдача пенсий из-за хищения на почте

В Дагестанских Огнях задержана выдача пенсий из-за хищения на почте

16

16