Монгольские завоевания и господство сопровождались неслыханными злодеяниями, убийствами десятков тысяч населения, систематическими грабежами, разорением цветущих городов и деревень, массовым угоном населения в рабство. Монгольская империя создавалась огнем и мечом, огнем и мечом поддерживалось господство орд в завоеванных землях. Одной из главных побудительных причин этих захватнических войн было стремление кочевой скотоводческой аристократии, а также и самого Чингисхана к добыче дани с культурных стран.

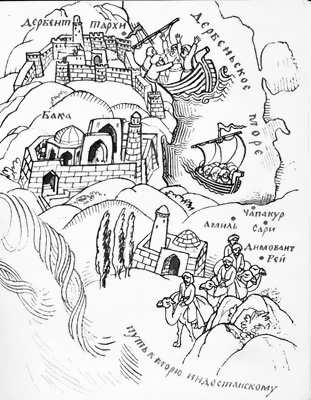

После опустошения западных областей государства хорезмшахов монгольский отряд под командованием Джебе и Субудея, направленный Чингисханом в 1220 г. для преследования хорезмшаха Мухаммеда, прошел Северный Иран, затем они вторглись на Кавказ.

Вступление монголо-татар в Закавказье сопровождалось неслыханными жестокостями. Как свидетельствует армянский историк Киракос Гандзакеци: «Монголо-татары предавали мечу все, что встречалось им на пути: людей, скот и даже собак». Монголо-татары предали города Азербайджана: Нахичевань, Ардебиль, Балакан, Гянджа и др., грабежу и разрушениям, население городов, оказавшее сопротивление завоевателям, беспощадно истреблялось, а оставшихся в живых обращали в рабство. При захвате этой обширной территории, пишет проф. А.А.Али-Заде, войска Чингисхана подвергли жестокому опустошению, разграблению большую часть городов и крепостей, расположенных на пути их следования. Из Азербайджана монголо-татары двинулись в Грузию, где встретили упорное сопротивление. Эти события в равной степени отразились в трудах Ибн-ал-Асира Рашид-ад-дина и армянских историков.

Опустошив и разорив часть Грузии, монголо-татары направились в Ширван и захватили Шемаху. Вот как описывает Ибн-ал-Асир взятие Шемахи: «Татары осадили… город Шемаху. Жители его бились с ними и упорно выносили осаду… Бой свирепствовал три дня, и близка была гибель их… и тогда жители сказали друг другу: «Нельзя уйти от меча: для нас первое дело стойкость, умрем почетно». Однако ослабевшие жители не выдержали натиска численно превосходящих сил монголо-татар. Город был взят приступом, затем опустошен и разграблен завоевателями, большое количество жителей было истреблено. После взятия Шемахи в 1222 г. монголо-татары отправились в сторону Дербента, через который они намеревались пройти на Северный Кавказ. Но через сильно укрепленный Дербент пройти им не удалось.

Об этом пишет Рашид-ад-дин: «Так как проход через Дербент был невозможен, то они — монголо-татары — послали к ширваншаху (сказать): Пришли несколько человек, чтобы нам заключить мирный договор. Он прислал 10 человек из старейшин своего народа; одного они убили, а другим сказали: Если вы укажете нам дорогу через это ущелье, то мы пощадим вам жизнь, если же нет, то вас также убьем. Те из страха за свою жизнь указали (путь), и они (монголы) прошли». С этим описанием почти дословно совпадает сообщение Ибн-ал-Асира. «Монголо-татары, — пишет он, — захотели перейти Дербенд, но не смогли это сделать. Тогда они послали к ширваншаху, царю Дербсида-Ширвана, сказать ему, чтобы он прислал к ним посла, который бы заключил с ними мир, и тот послал десять человек из своих высокопоставленных лиц. Татары убили одного, а остальным сказали: «Если вы укажете дорогу, по которой мы могли бы перейти его, Дербенд, то вам будет дан аман, в противном случае мы вас убьем, как мы убили этого человека. И те показали дорогу». Менее подробны свидетельства другого персидского историка Джувейи: «Когда он (отряд монголо-татар) прибыл в Дербенд и никто не сообщил, что здесь какое-нибудь войско проходило или вступало в бой, они прибегнули к хитрости и прошли через него (ущелье)».

Несколько иное описание дает Киракос Гандзакеци. «Из Грузии,—пишет он,—монголо-татары направились к Дербентским воротам с намерением возвратиться восвояси. Однако таджики, владевшие Дербентом, не пропустили их». Этими «таджиками», возможно, были 50 тысяч дружественных хорезмшахам кипчаков, захвативших Дербент и отрезавших монголам путь на север. С этим можно согласиться, поскольку кипчакские племена, как указывает арабский историк ан-Насави, были связаны с хорезмшахами «дружбой и любовью», что, видимо, послужило причиной враждебности монголо-татар к кипчакам, так как последние были, как отмечает тот же автор, и «корнем их (хорезмшахов) славы и основой многочисленности их войск».

Однако сообщение Киракоса Гандзакеци, на наш взгляд, еще не дает основания считать, что Дербент обороняли только кипчаки. Возможно, Киракос Гандзакеци под «таджиками» имел в виду самих жителей Дербента, которые мужественно обороняли город и не пропустили врага. Кроме того, если бы кипчаки обороняли Дербент, то такие осведомленные авторы, как Ибн-ал-Асир и Рашид-ад-дин, несомненно, сказали бы об этом. Что же касается 50 тысяч кипчаков, о которых говорит ан-Насави, здесь, по всей вероятности, речь идет о кипчаках, которые пришли к Дербенту уже позднее по просьбе хорезмшаха Джалал-ад-дина с целью захватить город и укрепиться здесь против монголов, что не имело успеха.

Итак, когда монголо-татары убедились, что через Дербент пройти им не удастся, то, как свидетельствует Киракос Гандзакеци, «убийствами и угрозами узнав у заложников обходную дорогу, по неприступным местам перешли Кавказские горы, заваливая пропасти деревом, камнями, бросая туда свой багаж, даже лошадей и военное снаряжение, и таким образом прошли обратно на свою родину». Сведения Киракоса Гандзакеци подтверждаются другим армянским историком Себастаци, который пишет, что когда жители «Дербента не пропустили их – монголов, тогда они пересекли труднопроходимые места Кавказских гор и ушли». В создавшейся ситуации единственной дорогой, по которой монголы могли выйти на Северный Кавказ, была дорога через внутренний Дагестан по труднопроходимым горам, по которой, как мы уже ранее говорили, с большими трудностями, заваливая пропасти деревом, багажом своим, даже лошадьми и снаряжением, прошли завоеватели.

Здесь можно было бы допустить, что монголо-татары, обойдя Дербент, могли выйти на прибрежную часть Дагестана, но приведенные сведения Киракоса Гандзакеци и Себастаци дают нам основание говорить о том, что монголо-татары прошли именно через внутренний Дагестан. «Пройдя Дербенд-Ширван, — писал Ибн-ал-Асир, — татары вступили в области, в которых много народностей: аланов, лакзов и несколько тюркских племен (таифа), ограбили и убили много лакзов-мусульман и неверующих, произвели резню среди встретивших их враждебно жителей тех стран и дошли до аланов, состоявших из многих народностей». Из этих строк можно сделать вывод о том, что народы Дагестана самоотверженно боролись против монголо-татар. Устраивали засады, решительно вступали в бой с превосходящими силами врага.

Из-за отсутствия достоверных сведений не представляется возможным установить точный маршрут продвижения монголо-татар через Нагорный Дагестан при первом походе в 1222 г. По мнению известного краеведа Б. Малачиханова, монголо-татары могли пройти на Северный Кавказ только через внутренний Дагестан по маршруту р. Самур—Курах—Кумух—Чох—Гидатль и Чечня». «Мы рассматриваем трассу,—подчеркивает он,—как чрезвычайно важный стратегический путь с Юга на Северный Кавказ в обход Дербента и всей приморской узкой полосы, и не могло ли случиться, что в первый свой приход на Кавказ в 1222 году монголы шли на север именно по этому пути через Кумух».

Некоторые исследователи-дагестановеды разделяют это мнение. Хотелось бы внести в эти суждения некоторые дополнения. Опираясь на собранный нами историко-этнографический материал, можно предположить, что монголо-татары, обойдя Дербент, прибыли в Касумкент, оттуда в Хив по ущелью «Магъу-дере» Агул, Кумух, Чох, Хунзах, Ботлих и через Андийский перевал в Чечню. Во-первых, для монголо-татар не было необходимости после неудачной попытки пройти через Дербент возвращаться обратно к Самуру и отсюда через Курах идти к Кумуху. К тому же предложенный нами маршрут намного короче и менее труден, чем тот, о котором писал Б. Малачиханов.

Конечный пункт, где побывали монголо-татары при первом походе через Дагестан, это Анди. В пользу данного предположения говорят и предания, которые сохранились в этих местах. В частности, в одном из них говорится, что путь монголам преградили андийцы, и вблизи селения произошло кровопролитное сражение. Горцы, несмотря на проявленное мужество, были разбиты. Монголы, уходя, оставили здесь своего ставленника по имени Елук, с которым местные жители связывают строительство в этих местах крепости и укрепленных населенных пунктов Рикваки и Ашали. Любопытно отметить, что ныне в сел. Гагатль сохранился род Елукилал, происхождение которого связывают с именем монгольского ставленника Елука. Не является ли эта легенда отголоском пребывания в этих краях монголо-татар при первом походе через Дагестан? Как видно из вышесказанного, при первом походе маршрут монголо-татар на Северный Кавказ лежал именно через внутренний Дагестан.

Выбравшись с большими трудностями и ценой значительных потерь из Дагестана, монголо-татары двинулись дальше на север и «прибыли к аланам» — народу многочисленному, к которому уже дошло известие о них».

Купить PDF-версию

Купить PDF-версию

ЦУР Дагестана опроверг фейковое сообщение о якобы предстоящем землетрясени

ЦУР Дагестана опроверг фейковое сообщение о якобы предстоящем землетрясени

1760

1760