Зима в Дагестане считалась относительно спокойным от хозяйственных хлопот временем года, но в то же время и самой опасной порой разгула болезней и нечистой силы. И тут предстояла незримая битва с невидимым миром.

Как пишет историк, этнограф Зоя Рамазанова, в первый зимний день в некоторых аварских и лакских селениях в каждой семье готовили тонкие пресные лепёшки и раздавали их. А лакцы ещё готовили кашу из злаков «хьхьахьхьари» и разносили её по домам. У жителей селения Гигатли в этот день представитель духовенства читал над водой молитвы и с этой «освящённой» водой отправлял мужчин, чтобы они обрызгивали ею все выходы из селения для магического ограждения от неприятностей, которые несла с собой зима. А жители селения Нижний Гаквари готовили в этот день на костре общесельский «гъод» злаково-бобовую кашу. Продукты собирали всем селом. Зерно, горох, фасоль варили в большом котле вместе с овечьим жиром. Топливо для костра тоже собирали у жителей селения. Готовое блюдо женщины носили в каждый дом – один черпак на человека. А оставшийся бульон разливали на четырёх крышах домов четырёх сельских окраин, чтобы оградить село от болезней и обеспечить урожайный год. Чамалинцы приписывали своему ритуальному «гъоду» не только магическую силу оберега, но и исцеляющую силу.

Это было своеобразным жертвоприношением, люди верили, что такой ритуал способствует плодородию земель и плодовитости скота.

В некоторых лакских селениях первую ночь зимы отмечали пышно. Столы накрывали самыми лучшими блюдами горской кухни и обязательно была буза. Хозяева ждали в гости аксакалов села и обижались, если кто-нибудь проходил мимо их дома. Верили: старик несёт с собой баракат.

Гости читали молитву с пожеланиями здоровья и благополучия хозяевам дома. Приходили не с пустыми руками – их карманы были полны муки и зерна.

Наступление зимы в горах Дагестана отмечали весело: песнями, играми, плясками. Были и ряженые, расхаживающие с длинными палками, а вместе с ними и сельская детвора. Их миссия – просить продукты и топливо для костра.

«Под влиянием ислама многие элементы праздника были забыты, разумеется, память народа сохранила лишь отдельные вехи, действия, эпизоды, которые можно с трудом уложить в единую композицию. В основе этого праздника прежде всего лежала трудовая деятельность людей. На начало нового года в доме всего должно быть вдоволь, и всё заготовленное олицетворяло собой достаток в течение всего года. На этом празднике ритуальным блюдом являлась пшеничная каша. В первый день праздника готовили пироги с сыром, мясом. Во время приготовления каши и пирогов присутствие посторонних не допускалось, угощать кого бы ни было этими пирогами было непринято. Данного момента придерживаются и другие народы, т. е. новогодним пирогом, испечённым только для членов семьи, нельзя было делиться. В дни праздника в селениях и хуторах жгли костры. Молодые люди – парни и девушки – прыгали через них, а детей и пожилых людей старались перенести через костёр. Считалось, что новогодний костёр очистит от многих болезней», – рассказывает Зоя Рамазанова.

Конечно, без угощений не обходилось. Люди скидывались и покупали несколько хорошо откормленных баранов. Причём животных отбирали задолго до праздника, и чтобы не спутать особенных барашков, им на шею подвязывалась выструганная палочка, обращаться с ними полагалось мягко, грубости категорически запрещались. Резали барашков в одном месте, шкуру снимали в другом, разделывали в третьем. Так полагалось.

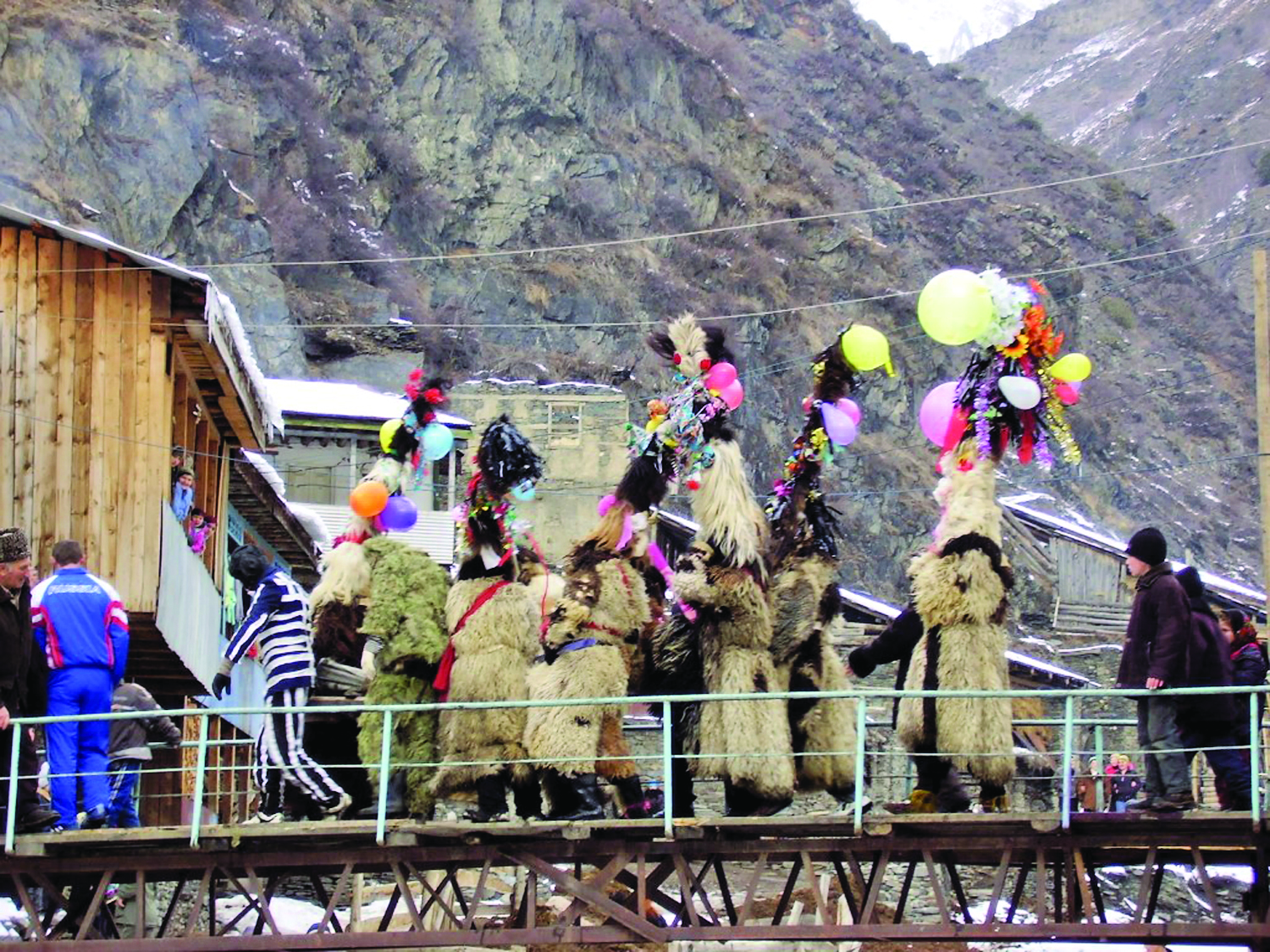

А в горах Цунтинского района жители сёл Шаитли и Китури в феврале пышно праздновали народный «игби». Праздник знаменовал собой канун середины зимы и поворот к весне. Участвовали молодые мужчины. Персонажами праздника становились волки, лесные люди, шайтаны, скелет, врач, спекулянты, туристы, милиционер, военный и главный персонаж «квидили». С утра пораньше на улице собиралась местная детвора и стучалась в каждый дом, где их ждал «иг» – особый ритуальный хлеб в форме бублика.

Ряженый в волка с мальчишками и двумя мужчинами несли 5-метровый шест, на который насаживались «иги». А если кто-нибудь отказывался нести палку, то его наказывали ударом или окунали в прорубь. И всякий яркий и шумный обряд, как рассказывают старожилы, отпугивал нечисть, бродившую по земле перед возрождением нового солнца.

Играть дагестанцы тоже любили. Но в основном все игры и театрализованные представления были магическими, направлены на борьбу с невидимыми вредителями и на достаток в доме, урожайность. К сожалению, сегодня от большинства обрядов остались лишь воспоминания и научные статьи учёных-этнографов о том, как было давным-давно…

Купить PDF-версию

Купить PDF-версию

В Дагестане в суд направлено уголовное дело о шпионаже

В Дагестане в суд направлено уголовное дело о шпионаже

97

97